von Klein-Nazareth zur Hauptstadt der Bewegung - komplett

2. Von „Klein-Nazareth“ zur Hauptstadt der „Bewegung“

- Juden in Gemünden

Diese Luftaufnahme wohl aus dem Beginn der 1930er Jahre gibt einen guten Blick auf den eng bebauten Ortskern Gemündens, in der sich das „Hotel zur Post“ (rechts) und die mit Rundbogenfenstern versehene Synagoge befanden.[1] Die Synagoge lag zwischen der Katholischen Kirche (links) und der evangelischen Kirchen (rechts, hier nicht sichtbar). Das enge Zusammenleben zwischen Juden, Protestanten und Katholiken verlief in vielen Lebensbereichen relativ konfliktlos, in anderen jedoch war es problembehaftet, wie vor allem die neueren Studien zu Gemünden von Dr. Stephanie Schlesier zeigen[2]. Zur Studienarbeit von Dr. Stephanie Schlesier

Wenn auch die Ersterwähnung Gemündens aus dem Jahre 1304 stammt, so gibt es bisher keine urkundlichen Belege, dass die Sponheimer oder Schmidtburger Herrscher jüdischen Familien schon im Hochmittelalter erlaubten sich im Ort anzusiedeln. Erst mit dem späten 17. Jh., besonders aber mit dem Gesuch des Samuel Moyses aus Sobernheim (1753) und des Elkan Meyer (1761) betreten wir gesicherten historischen Boden. Letzterer durfte sich als sog. Schutzjude des Freiherrn von Schmidtburg in Gemünden niederlassen, d.h.er musste für seine Familie Steuern und Abgaben für einen Schutz bezahlen, den es in der Realität nur selten gab. Es war die Zeit des entstehenden Landjudentums, die große Mehrheit lebte um 1800 auf dem Lande, in Dörfern und Marktstädten wie Kirchberg, Simmern oder Gemünden. Die Besetzung des linken Rheinufers, die Auflösung des Alten Deutschen Reiches (1806) und die freiheitlichen Gesetze der französischen Revolution bedeuteten den Beginn eines langen Prozesses der Gleichberechtigung, die mit der vollen Gleichheit in der Weimarer Verfassung (1919) vollendet schien, aber schon 1933 wieder gewaltsam beendet wurde. Das Ende jüdischen Lebens kam dann mit den rassistischen Gesetzen und Verfolgungen, der Reichspogromnacht 1938 und der Deportation der letzten Juden in den Jahren 1942/43.

Von „Klein-Nazareth“ zur Hauptstadt der „Bewegung“ – das Beispiel Gemünden

In der Stadt Koppenstein erhielten schon mit der Stadterhebung (1331) „fremde Geldwechsler, Juden und Lombarden“ Zugang zum Markt.[3] Graf Simon II. von Sponheim bekam 1336 die kaiserliche Erlaubnis, auf seinem Gebiet 60 Juden anzusiedeln. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, ob sich Juden auch in Gemünden schon im Mittelalter ansiedelten. Wir betreten erst um 1700 gesicherten Boden: Im Jahre 1694 wird ein Jude „Mortgen“ (= Mordechai) erwähnt. Im Jahre 1761 stellt Elkan Mayer einen Antrag auf Ausstellung eines Schutzbriefes.[4] Er beruft sich darauf, dass sein gerade verstorbener Vater gleichen Namens schon 36 Jahre als Schutzjude in Gemünden gelebt habe und er nun gedenke, das väterliche Erbe mit seiner zukünftigen Frau aus Metz anzutreten. Er verspricht sich so zu betragen, „dass sowohl die gnädige Herrschaft, als auch dero Unterthanen nicht die geringste Klage haben werden“. Die Freiherrliche Herrschaft gewährt ihm den Schutz, „solange er ehrlich und wohl aufzuführen [sich] befleißiget und uns gefällig ist. Also hat er diesen Brief nicht nur jetzt gleich zu bezahlen, sondern auch vierteljährlich mit 4 Gulden und 15 Kreuzern und jährlich 1 Hut Zucker in natura mit einem Reichsthaler Unserem Amte in Gemünden zu entrichten“.[5]

Wir können also davon ausgehen, dass spätestens zum Ende des 17. Jahrhunderts Juden in Gemünden leben, wenn auch der jüdische Lehrer Salomon in einer Übersicht über die jüdische Gemeinde Gemünden im Jahre 1860 das Alter auf „mindestens 300 Jahre“ schätzt. Als Beweis führt er die heute nicht mehr vorhandenen alten Grabsteine auf dem am Schlosshang befindlichen „früheren Gottesacker“ an und verweist auf die mündliche Überlieferung, die besagt, dass die Gemündener Juden aus dem Elsaß einwanderten, um vor den dortigen „fanatischen Verfolgungen“ Schutz zu suchen.

Die Politik, Juden in einem Gebiet anzusiedeln, war also eine einträgliche Sache: Der Landesherr kassierte Geld und Steuern dafür, dass er ihnen Schutz versprach. In Gemünden ist belegt, dass Familien ausgewiesen wurden, wenn sie diese Abgaben nicht mehr leisten konnten. Im Jahre 1743 sind 15 Familien nachweisbar (1750: 10-12 Familien), die auch ein angemietetes Haus als Synagoge benutzten. Im Jahre 1843 entsprach der Bevölkerungsanteil 18 %, im Volksmund hieß Gemünden deshalb „Klein-Nazareth“.[6]

Der Aufschwung der jüdischen Gemeinde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert ist enorm, kehrte sich jedoch um 1850 und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins Gegenteil und ist exemplarisch für die Entwicklung vieler Landjudengemeinden in Deutschland.

Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Gemünden[7]

Jahr | Anzahl |

| 1808 | 109 |

| 1822 | 130 |

| 1843 | 178 |

| 1848 | 168 |

| 1858 | 147 |

| 1895 | 101 |

| 1910 | 70 |

| 1925 | 65 |

| 1933 | 61 |

Berufsstruktur der erwerbsfähigen Juden in Gemünden

Händler (umherziehend) | - | 3 | 18 |

Viehhändler (Rindvieh, Pferde) | 13 | 16 | 8 |

Tagelöhner | 6 | 4 | 1 |

Kleinhändler (umherziehend) | 5 | - | 1 |

Diener/Knecht | 3 | 3 | - |

Musiker | 3 | 2 | 1 |

Kaufmann (Geschäftsbesitzer) | 3 | 3 | - |

Landwirt | - | 2 | 2 |

Lehrer | 1 | 1 | 1 |

Metzger (und Tierhändler) | 1 | 1 | 1 |

Lehrling | 1 | - | - |

Bettler | - | 3 | - |

Lumpensammler | - | 1 | 2 |

Kunsthandwerker | - | - | 1 |

Ohne Beruf | 3 | 1 | 11 |

Von den jüdischen Bewohnern ernährten sich demnach 1827 33 % vom Viehhandel, über 20 % vom übrigen Handel. Im Jahre 1853 lebten insgesamt 57 % vom Handel.[8] Die 178 Bewohner (1841) verteilten sich auf 32 Haushalte, von denen 4 als reich, 14 als wohlhabend und 14 als arm galten. Rechnet man Bruschied und Gehlweiler hinzu, galten von den 37 Haushaltungen vier als reich, 15 als wohlhabend, 18 als arm.[9]

Die einzelnen Gemeinden hatten für ihre eigenen „Kultusangelegenheiten“ aufzukommen und bezahlten Beiträge für das unter französischer Herrschaft geschaffene Konsistorium in Bonn, das die Oberaufsicht über die Synagogen, Friedhöfe, Schulen, Rabbiner, Lehrer und die Altersfürsorge hatte. So waren die Gemeinden finanziell stark belastet, was sich besonders in Krisenzeiten (Agrarkrisen, Aus- und Abwanderung zahlungskräftiger Gemeindemitglieder) zu einem Niedergang ausweiten konnte.

Am 29.3.1825 erschienen vor dem Bürgermeister von Gemünden der 21-jährige Peter Hammel und Dorothea Mayer, 25 Jahre alt.

Beide bekennen sich dazu, dass das am 8. Februar geborene Kind der Dorothea ihr gemeinsames Kind sei. Die Trauzeugen Jakob und Joseph Vogel, beide Musiker, der Vater des Bräutigams, die Brautmutter und die Braut selbst unterschreiben die Heiratsurkunde nicht – sie geben an, nicht schreiben zu können. Der Bräutigam und der Brautvater unterschreiben in Hebräisch.[10]

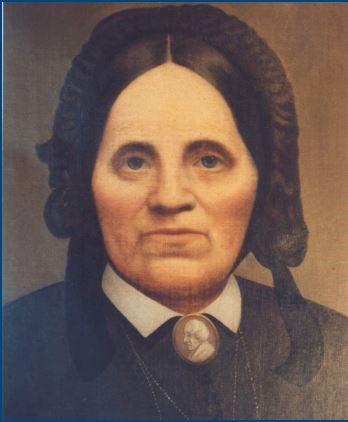

Nach der Geburt zweier Söhne stirbt Dorothea Hammel, Peter Hammel heiratet ein zweites Mal in Argenschwang, aus dieser Ehe gehen 9 weitere Kinder hervor. Nach dem Tod ihres Mannes wandert die Witwe Friederica 1857 (Gemälde aus J.H. Richter) mit 5 Kindern zunächst nach Syracuse (N.Y.), von dort nach Hamilton, Ontario (Canada) und schließlich nach Wisconsin (USA) aus. In Appleton gelangt die Familie zu Wohlstand und hohem Ansehen.

Mitglieder von 17 weiteren früher in Gemünden ansässigen Familien sind in Wisconsin nachgewiesen, ebenso aus anderen Orten des Hunsrücks, des Mosel- und Rheintals. Die Familie Hammel ist nur ein Beispiel für viele jüdische Familien: Die um diese Zeit emigrierten Juden waren im 19. Jahrhundert drei- bis viermal stärker an der Massenauswanderung aus Deutschland beteiligt als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprach. Von 1830 bis 1910 wanderten ca. 200.000 Juden aus dem Gebiet des deutschen Reiches (in den Grenzen von 1871) aus. Ohne diese Auswanderung hätte die jüdische Bevölkerung um 1910 mehr als 800.000 betragen.[11] Die ausgewanderten Juden stammten in einer ersten Welle fast ausschließlich aus dem Landjudentum, erst um die Jahrhundertwende kamen Stadtjuden hinzu. Die zunehmende Emanzipation brachte gleichzeitig auch wirtschaftliche Probleme mit sich. Das Prinzip der Realteilung auf dem Hunsrück hatte zur Folge, dass die landwirtschaftlichen Flächen klein waren, neues Land zu erwerben war deshalb äußerst schwierig, jüdische Landwirte wie in Gemünden sind daher die Ausnahme. Nebenerwerb in einem Handwerk zu finden, wurde ebenfalls problematisch, da das Handwerk in eine schwere Krise geriet: Die Gewerbefreiheit brachte eine größere Konkurrenz mit sich, gleichzeitig setzte die Industrialisierung dem Handwerk zu, die Zahl jüdischer Schuhmacher und Gerber ging im Altkreis Simmern bis 1900 stark zurück.[12] Zur Krisenanfälligkeit der neuen Berufszweige kamen in den 40er Jahren im Hunsrück Viehseuchen, Missernten und die Kartoffelfäule des Jahres 1845 hinzu. Die Landräte schildern die dramatische Situation und müssen sich doch gemäß preußischem Gesetz gegen die Vielzahl der „Holzfrevler“ zur Wehr setzen, die aus ihrer Not heraus Holzdiebstahl begehen, um wenigstens nicht in ihren Häusern erfrieren zu müssen.[13]

Mitglieder von 17 weiteren früher in Gemünden ansässigen Familien sind in Wisconsin nachgewiesen, ebenso aus anderen Orten des Hunsrücks, des Mosel- und Rheintals. Die Familie Hammel ist nur ein Beispiel für viele jüdische Familien: Die um diese Zeit emigrierten Juden waren im 19. Jahrhundert drei- bis viermal stärker an der Massenauswanderung aus Deutschland beteiligt als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprach. Von 1830 bis 1910 wanderten ca. 200.000 Juden aus dem Gebiet des deutschen Reiches (in den Grenzen von 1871) aus. Ohne diese Auswanderung hätte die jüdische Bevölkerung um 1910 mehr als 800.000 betragen.[11] Die ausgewanderten Juden stammten in einer ersten Welle fast ausschließlich aus dem Landjudentum, erst um die Jahrhundertwende kamen Stadtjuden hinzu. Die zunehmende Emanzipation brachte gleichzeitig auch wirtschaftliche Probleme mit sich. Das Prinzip der Realteilung auf dem Hunsrück hatte zur Folge, dass die landwirtschaftlichen Flächen klein waren, neues Land zu erwerben war deshalb äußerst schwierig, jüdische Landwirte wie in Gemünden sind daher die Ausnahme. Nebenerwerb in einem Handwerk zu finden, wurde ebenfalls problematisch, da das Handwerk in eine schwere Krise geriet: Die Gewerbefreiheit brachte eine größere Konkurrenz mit sich, gleichzeitig setzte die Industrialisierung dem Handwerk zu, die Zahl jüdischer Schuhmacher und Gerber ging im Altkreis Simmern bis 1900 stark zurück.[12] Zur Krisenanfälligkeit der neuen Berufszweige kamen in den 40er Jahren im Hunsrück Viehseuchen, Missernten und die Kartoffelfäule des Jahres 1845 hinzu. Die Landräte schildern die dramatische Situation und müssen sich doch gemäß preußischem Gesetz gegen die Vielzahl der „Holzfrevler“ zur Wehr setzen, die aus ihrer Not heraus Holzdiebstahl begehen, um wenigstens nicht in ihren Häusern erfrieren zu müssen.[13]

1850 - 1867 | 47 |

1870 - 1911 | 24 |

1933 - 1938 | mind. 44 |

Jüdische Auswanderer aus Gemünden

Dies alles erklärt den Strukturwandel jüdischer Wirtschaftstätigkeit um 1850 in Gemünden und die steigende Zahl berufsloser und in den Handel abwandernder Erwerbstätiger. Die amerikanischen Ideale von Freiheit, Gleichberechtigung, Toleranz und die politischen Verfolgungen im Zuge der Revolution 1848/49 haben sicherlich mit zum Entschluss auszuwandern beigetragen. Im Zeitraum von 1850 bis 1867 suchten Gemündener Juden hauptsächlich der Familien Hammel, Wirth, Vogel, Loeb, Marx und Strauss ihr Glück in der neuen Welt.[14] Dort führten sie die in ihrer alten Heimat zwangsweise zugewiesenen Berufe als Händler (am. Englisch: pedlars) fort und versorgten die Farmen der Pioniere mit allem Lebensnotwendigen.

b. Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert: „ ... ohne eigentlich zu arbeiten“.

Im 19. Jahrhundert kam es immer wieder zu innerjüdischen Kontroversen, in deren Verlauf sich die Zivilgemeinde einschalten musste.[15] In Birkenfeld fragte der Bürgermeister beim Landesrabbiner an, ob Juden am Samstag schreiben dürften, er habe mehrfach erlebt, dass Juden am Sabbat wichtige Dokumente nicht unterschrieben hätten. Der Landesrabbiner Dr. Einhorn von Birkenfeld betrachtet die Tätigkeit des Schreibens als produzierende Tätigkeit, es sei also nach dem mosaischen Gesetz nicht erlaubt. Er erlaubt es trotzdem, wenn „die betreffenden staatlichen Institutionen die Namensunterschrift als an eben diesem Tage unumgänglich notwendig“ forderten. Er appelliert jedoch an die Behörden, dass man einen Juden nicht wegen einer Unterschrift unter Gewissenszwang stellen solle.

Im Jahre 1850 kam es in Kirchberg zu langen Diskussionen, wer zum Toralesen aufgerufen werden solle, vor allem ob das Recht, wie in Kirchberg beschlossen, nur von verheirateten Männern über 25 ausgeübt werden dürfe. In Kirchberg wurde das Aufrufungsrecht meistbietend versteigert, so dass sich Jakob Ruhsel im Recht sah, den 17-jährigen Sohn des Lehrers Nathan Katz zur Lesung aufzurufen. Daraufhin kam es während des Gottesdienstes zu Tumulten.

Ein seltenes Beispiel für religiöse Toleranz und Intoleranz bietet ein Vorgang in Gemünden. Der Lehrer Salomon hatte zwischen dem 25. und 30. Dezember 1856 den Unterricht aus Rücksicht auf das christliche Weihnachtsfest ausfallen lassen. Daraufhin hatte sich ein jüdisches Gemeindemitglied beschwert. Der Schulinspektor, der evangelische Pfarrer Koch aus Laufersweiler, hatte sich in einer Stellungnahme dazu hinreißen lassen, Juden pauschal zu diffamieren:

„Was endlich das Aussetzen der Schule vom 25ten und 26ten Dezember betrifft, so kann ich – weil nun einmal die Israeliten, ohne eigentlich zu arbeiten, von den Christen leben und unter dem Schutz sehr humaner Gesetze stehen, um so mehr, wenn die Anklage von einem steifen und dem Christen innerlich gehässigen Talmud – Juden ausgegangen sein sollte, der eine bigotte Schadenfreude empfindet, wenn er seine Kinder an einem höchsten Feste der Christen in Alltagskleidern, welche beschmutzt sind, und mit einem schweren Schulbücherkasten auf dem Rücken zur Schule schicken kann – das taktvolle Verhalten des israelitischen Lehrers Salomon in Gemünden einem hohen Feste der Christen gegenüber nur lobend anerkennen.“[16]

Schon hier vermischen sich mittelalterliche christliche Ressentiments und ökonomische Vorurteile, die sich im Dritten Reich zur diffusen Rassenlehre verbinden, von einem großen Teil der Bevölkerung aufgenommen und in die Tat, d.h. in die Vertreibung und Ermordung von Juden umgesetzt werden.

Bemerkenswert ist die Antwort des Gemündener Schulvorstehers Marx Loeb.

Selbstbewusst verteidigt er das Judentum gegen Angriffe. Er betont, dass die jüdischen Schulen sich aus der Isolation befreit hätten, genauso wie die christlichen Schulen alle Fächer unterrichteten und das Hebräische nicht mehr die Hauptrolle spiele. Er behauptet, dass das „Judentum gezeigt hat, dass es fähig und würdig ist, neben den anderen Konfessionen den fortschreitenden und intelligenten Gang durchs soziales Leben ... zu machen“ und dass es sich in die immer toleranter werdende westeuropäische Zivilisation integriert habe.

Die Bezirksregierung in Koblenz erteilt schließlich dem Schulinspektor einen Verweis.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte der jüdische Bevölkerungsanteil im Kreis Simmern seinen Höchststand erreicht: 1895 lebten 854 Juden im heutigen Rhein - Hunsrück – Kreis, 1925 noch 673, dabei nur noch vereinzelt in Dommershausen (1), Hirzenach (4), Wiebelsheim (2), Büchenbeuren (4). Der Reichsdurchschnitt lag bei 0,77% (1933), insgesamt lebten 1925 564.400 Juden in Deutschland, bis Januar 1933 fiel die Zahl auf etwa 525.000.[17]

Anteil der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Gemeinden

des heutigen Rhein-Hunsrück-Kreises (1925)[18]

St. Goar | 1,7% |

Boppard | 1,4% |

Oberwesel | 1,4% |

Werlau | 4,9% |

Simmern | 2,7% |

Kirchberg | 4,5% |

Gemünden | 7,4% |

Kastellaun | 5,3% |

Laufersweiler | 9,6% |

Rheinböllen | 2,1% |

Sohren | 4,1% |

Mit der Reichsgründung 1871 und erst recht mit der Weimarer Verfassung hatten die Juden die volle Gleichberechtigung – wenigstens vor dem Gesetz – erreicht, der kulturelle Angleichungsprozess schritt weiter fort. Ihre Berufstätigkeit erstreckte sich vornehmlich auf den kommerziellen Sektor, in unserer Gegend auf den oben beschriebenen Land- und Viehhandel. Gleichzeitig begann sich aber auch der rassische Antisemitismus auszubreiten, der auch vor der ländlichen Bevölkerung nicht Halt machte. Die um 1850 beginnende Verstädterung der jüdischen Bevölkerung setzte sich nach 1900 fort: Geburtenrückgang (Durchschnittliche Kinderzahl zu dieser Zeit in Kastellaun: 3), eine zweite Aus- und Abwanderungswelle und eine Überalterung ließen die jüdischen Gemeinden schrumpfen, wie sich in Sohren, Gemünden, Rheinböllen, Laufersweiler und Kirchberg feststellen lässt. Viele Landjuden schickten ihre Kinder zur Ausbildung oder zum Studium in die Stadt, so dass 1933 über zwei Drittel aller Juden in Großstädten lebten und nur noch 18,9 % in Kleinstädten unter 20.000 Einwohnern. Die Wirtschaftsstruktur hatte sich wenig verändert: 1933 lebten immer noch etwa 60% vom Handel, während von der übrigen Bevölkerung nur etwa 18 % Handelsberufe ausübten. Der Anteil an Berufen im öffentlichen Dienst und Dienstleistungsberufen (inklusive freie Berufe wie Künstler, Rechtsanwälte, Ärzte) wuchs nach dem 1. Weltkrieg von ca. 9 auf 12 %.[19] Im Sektor Industrie und Handel waren die Mehrzahl der Juden ebenfalls mittelständische Betriebsinhaber und Handwerker. Insgesamt waren 1925 über 51% aller jüdischen Erwerbspersonen selbständig, gegenüber nur 17 % der übrigen Bevölkerung.

Diese Tendenz lässt sich auch für den Rhein – Hunsrück – Kreis feststellen: Juden hielten an ihren traditionellen selbständigen Berufen fest, auch wenn die Folgen des 1. Weltkrieges und die Inflation von 1923 sie genauso trafen wie die übrige Bevölkerung. Die große Masse der jüdischen Ladenbesitzer und Händler verlor ihre Ersparnisse, vor allem Rentner und Pensionäre litten unter der Hyperinflation. „Der Prozentsatz der von der Wohlfahrtspflege unterstützten Juden war doppelt so hoch wie der der Gesamtbevölkerung“.[20]Gegen Ende der Weimarer Republik scheint mit der Weltwirtschaftskrise (1929) der Handelsberuf für jüdische Jugendliche auf dem Land an Attraktivität zu verlieren, sie ergreifen Handwerksberufe oder gehen aufs Gymnasium, um einen akademischen Beruf ergreifen zu wollen.[21] Andere wandern aus. Dieser sich anbahnende Umschwung im Wirtschaftsverhalten wurde dann durch die Machtergreifung Hitlers abgebrochen.

Der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik waren für das jüdische Leben eine ungeheure Zäsur: Auf der einen Seite schritt die Emanzipation weiter fort, auf der anderen Seite begann sich der gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende rassische Antisemitismus in den zwanziger Jahren voll zu entfalten, auch dafür ist Gemünden beispielhaft. Die lokalen christlichen und jüdischen Zeitzeugenberichte betonen immer wieder, dass Juden und Nichtjuden doch gut miteinander ausgekommen seien. Einige Christen beschreiben Juden als „freundliche und fleißige Leute“, mit denen man gerne Geschäfte abschloss oder bei ihnen kaufte. Der christliche Schmied arbeitete „Hand in Hand“ mit den jüdischen Vieh- und Pferdehändlern und sogar die befremdlichen religiösen Riten habe man akzeptiert.[22]

Solche Erfahrungen sind meist 50 Jahre nach den Ereignissen geschrieben oder mitgeteilt worden, man erinnerte sich auf beiden Seiten hauptsächlich an die guten Zeiten und tilgte die schlimmen und schließlich traumatischen Erfahrungen aus dem Gedächtnis. Schuldgefühle auf der einen und ein Anknüpfenwollen an die guten Zeiten auf der anderen Seite waren bewusste oder unbewusste Strategien, um mit den unbegreiflichen Ereignissen zurechtzukommen und ein halbwegs „normales“ Weiterleben zu ermöglichen.

Solche Erzählungen verkennen dabei, wie sich schon früh in der Weimarer Republik antisemitisches Gedankengut in den Köpfen festsetzte und sich in einem unbeschreiblichen Hass auf alles Jüdische äußerte. Die Existenzprobleme vieler Hunsrückbewohner mussten erklärt werden, dabei fand man schnell den eigentlichen „Sündenbock“, es war der Jude. Einige Zitate aus einem vor antisemitischen Angriffen strotzenden Machwerk eines ansonsten verdienstvollen Heimatforschers belegen dies:[23]

„Das Tun und Handeln der in Frage stehenden Juden des Hunsrücks ... entspringt ihrer rassischen Eigenart“.

„Das gesamte Wesen und Tun des Juden ist dem Menschen nordischen Charakters fremd“.

„Er [der Jude] kennt in dem Erwerb von Vermögen keine Rücksichtnahme, ob dabei Existenzen vernichtet werden, ist ihm gleichgültig“.

„Der Jude beherrschte den Markt“.

Der jüdische Mittelstand war schon vor 1933 der antisemitischen Hetze ausgesetzt. Von einer „Beherrschung“ der deutschen Wirtschaft oder des Marktes konnte keine Rede sein, dies traf höchstens auf den Viehhandel zu: Von den 30.000 Viehhandelsfirmen in Deutschland gehörten etwa 50% jüdischen Besitzern, einige Konfektionsbranchen (Schuhe, Textil), die Metallindustrie und die freien Berufe hatten noch einen starken jüdischen Anteil.[24]

Das Problem auf dem Lande und in den Kleinstädten war, dass die jüdischen Geschäftstätigkeiten für jeden und überall sichtbar waren. Jeder stieß in einer Kleinstadt auf ein jüdisches Handelsgeschäft, jeder Bauer auf einen jüdischen Viehhändler. Peter Meyer schreibt anerkennend und objektiv zutreffend:

„Für den Hunsrücker Bauer war der Jude im Laufe der Zeit sozusagen unentbehrlich geworden“.

Das Geschäftsgebaren wird nicht anders gewesen sein als das der nichtjüdischen Konkurrenten: „Alle versuchten nach gut-kapitalistischer Wirtschaftsraison billig zu kaufen und teuer zu verkaufen und boten so den durch die Krise bedrängten Kunden wahre oder imaginäre Gründe, sich übervorteilt zu fühlen.“[25]

So schuf die jahrhundertealte Beschränkung und Einengung auf bestimmte Berufe in der Endzeit der Weimarer Republik Konfliktherde, die vor allem in Gemünden ausgenutzt wurden. Willig aufgenommen wurden antisemitische abstruse Theorien vor allem von Berufen, die von jüdischer Konkurrenz besonders betroffen waren: im Handel und in den freien akademischen Berufen.[26] So war auch die erste Boykottmaßnahme am 1.4.1933 gegen den Handel gerichtet, der, wenn man Zeitzeugenberichten glauben darf, im Hunsrück nicht auf die von den Nazis erhoffte Resonanz stieß. Doch mit diesen ersten Maßnahmen und Gesetzen wie das zur „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, d.h. der offenen und scheinbar gesetzesmäßigen Diskriminierung und Ausschaltung der Juden aus diesen Berufszweigen, begann der Weg nach Auschwitz.

Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, was sich ab 1919 in Gemünden abspielte: Julius Streicher (1885-1946 zum Tode verurteilt), ein radikaler Antisemit und ab 1923 Herausgeber des Hetzblattes „Der Stürmer“, hielt 1919 in Gemünden eine Rede, die anscheinend einen solchen Anklang fand, dass sich im gleichen Jahr eine Ortsgruppe bildete, die aus 70 Mitgliedern bestand. 1920 kam es zu ersten „Saalschlachten“ zwischen Juden und Nichtjuden, die, so die NSDAP-Kreisleitung 1935, „durch das unverschämte Auftreten der Juden“ hervorgerufen wurde.[27] Historisch-propagandistisch untermauert, behauptete man, dass in der Geschichte „die Juden selbst Veranlasser ihrer Verfolgungen waren“. Im Wahlkampf zur Reichstagswahl 1924 trat Dr. Ley als Redner auf, in Gemünden erhielt die NSDAP 300 Stimmen.[28]

Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, was sich ab 1919 in Gemünden abspielte: Julius Streicher (1885-1946 zum Tode verurteilt), ein radikaler Antisemit und ab 1923 Herausgeber des Hetzblattes „Der Stürmer“, hielt 1919 in Gemünden eine Rede, die anscheinend einen solchen Anklang fand, dass sich im gleichen Jahr eine Ortsgruppe bildete, die aus 70 Mitgliedern bestand. 1920 kam es zu ersten „Saalschlachten“ zwischen Juden und Nichtjuden, die, so die NSDAP-Kreisleitung 1935, „durch das unverschämte Auftreten der Juden“ hervorgerufen wurde.[27] Historisch-propagandistisch untermauert, behauptete man, dass in der Geschichte „die Juden selbst Veranlasser ihrer Verfolgungen waren“. Im Wahlkampf zur Reichstagswahl 1924 trat Dr. Ley als Redner auf, in Gemünden erhielt die NSDAP 300 Stimmen.[28]

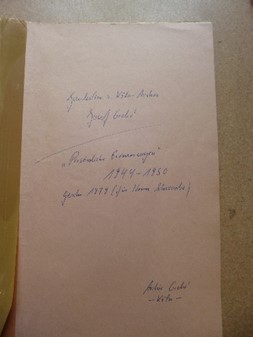

Nach einer gewissen Beruhigung trat 1927 Dr. Ley mit dem aus Gemünden stammenden späteren Gauleiter von Köln-Aachen, Josef Grohé (Foto) auf, die Ortsgruppe wurde neu begründet. Im Jahre 1928 kam es anlässlich einer Versammlung zu einer „heißen Schlacht“ zwischen Juden und Nichtjuden, bei der sich Gemündener Parteigenossen „als ausgezeichnete Kämpfer des Führers bewährten.“ Das gleiche Geschehen wiederholte sich in Idar-Oberstein, wo sich 30 Gemündener Parteigenossen Kämpfe mit „Gesinnungsfeinden“ lieferten:

„Stolz kehrten wir wieder mit Beulen und blauen Augen nach Gemünden zurück, das Erleben in Idar und das Gefühl des Sieges, ließen uns alle Schmerzen vergessen“.[29]

Im Jahre 1929 kam es zu „neuen Kämpfen“, als Juden aus dem Nahe-Raum die Gemündener Juden in ihrem Widerstand gegen die lokalen Antisemiten unterstützen wollten, da „gewisse Leute es nicht verwinden konnten, dass wir ihre auswärtigen gedungenen Helfer zum Tempel [!] hinausgeworfen hatten.“ Im gleichen Jahr gründete sich eine SA-Gruppe. Aus den Reihen Gemündener Nationalsozialisten rekrutierten sich schließlich Ortsgruppenleiter, SA- Sturmführer, Frauenschaftsführerinnen, Ortsbauernführer, Kreisbauernführer, Kreisleiter in Simmern und Luxemburg, Kreispropagandaleiter und ein Gauleiter.[30]

Ein Arbeitsdienstlager, ein NSV-Kindergarten, HJ und BDM setzten nun die Ideologie der Antisemiten im Dorfe um. Terror und zahlreiche von christlichen und jüdischen Augenzeugen berichtete Gewaltakte verbreiteten Angst und Schrecken. Die direkten Diskriminierungen erreichten nun auch die jüdischen Kinder: Frühere Klassenkameraden waren nun „dreckige Juden“, mit denen man nicht mehr spielen durfte. Gemeinderat und Vereine (u.a. der Kriegerverein), wurden von Juden „gesäubert“. Diejenigen, die noch einen letzten Rest von Menschlichkeit verspürten und ihn auch demonstrierten, wurden öffentlich gebrandmarkt.[31]

Ein Arbeitsdienstlager, ein NSV-Kindergarten, HJ und BDM setzten nun die Ideologie der Antisemiten im Dorfe um. Terror und zahlreiche von christlichen und jüdischen Augenzeugen berichtete Gewaltakte verbreiteten Angst und Schrecken. Die direkten Diskriminierungen erreichten nun auch die jüdischen Kinder: Frühere Klassenkameraden waren nun „dreckige Juden“, mit denen man nicht mehr spielen durfte. Gemeinderat und Vereine (u.a. der Kriegerverein), wurden von Juden „gesäubert“. Diejenigen, die noch einen letzten Rest von Menschlichkeit verspürten und ihn auch demonstrierten, wurden öffentlich gebrandmarkt.[31]

Mindestens 44 Juden flohen zwischen 1934 und 1938 aus ihrem Heimatdorf nach Frankreich, Palästina oder die USA, andere versuchten Ausgrenzung und Gewalt zu entgehen, indem sie sich in größeren Städten niederließen.[32] Wie überall, übernahmen nun „Arier“ die zurückgelassenen Geschäfte, Immobilien und Land und bereicherten sich am Besitz ihrer früheren Mitmenschen. Auch die evangelische Kirche schloss sich der neuen Bewegung an, ein „Deutscher Christ“, als Pfarrer in brauner Uniform von der Kanzel predigend, sorgte dafür, dass viele Protestanten wieder in die Kirche gingen und sich von ihm taufen ließen. Schon vor der Reichspogromnacht kam es zu tätlichen Übergriffen auf Juden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 entlud sich der Hass in Angriffen auf wehrlose alte Menschen und die Synagoge. Das im Erdgeschoss der Synagoge wohnende Ehepaar Ochs musste „mit seinen Habseligkeiten anderweitig untergebracht werden“, so die katholische Schulchronik. Herr Hammel musste den Abtransport von Schutt und Asche bezahlen, wodurch seine für die Ausreise vorgesehenen Ersparnisse geschmälert wurden. Nachbarn kauften ihm das Grundstück ab. Er konnte so der Deportation und Ermordung in einem Versteck in Frankfurt entgehen.

Zu einem weiteren dramatischen Zwischenfall kam es im Januar 1942, bei dem Jakob Metzler von der Rathaustreppe gestoßen wurde und an den Folgen des Sturzes starb. Die Staatsanwaltschaft ermittelte im Jahre 2002 den Tatverdächtigen O. J. L, der jedoch kurz zuvor gestorben war. Zurück blieben in der Mehrzahl die älteren Juden, unter ihnen der 94-jährige Zacharias Weiler. Er wurde nachweislich auf einem Viehwagen nach Laufersweiler in ein mit 17 Personen vollgepferchtes „Judenhaus“ in der Provinzialstraße gebracht und von dort am 27.7.1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 10. August ums Leben kam.[33] In Laufersweiler erinnert eine Stele mit einem QR-Code als Teil der Installation „Gelebtes Leben- geraubtes Leben“ der Büchenbeurener Künstlerin Jutta Christ an Zacharias Weiler.

„Hitlers Mann in Köln“ - Der Gauleiter Josef Grohé aus Gemünden

|  |

Die besondere und konfliktreiche Geschichte der Juden in Gemünden ist der Hintergrund für das Erstarken der NSDAP und das frühe radikale Auftreten der „Hitler-Rowdies“ (Jüdisch-liberale Zeitung vom 14.9.1928). Das prominente Beispiel ist der aus Gemünden stammende spätere Gauleiter von Köln-Aachen und Reichskommissar für die besetzten Gebiete in Belgien und Nordfrankreich, Josef Grohé (1902-1987), ein fanatischer Anhänger „seines Führers“. Sein Leben war Gegenstand vieler seriöser Forschungen und auch Mittelpunkt einer Artikelserie im „Kölner Express“ im Jahre 2015.[34]

Seine Memoiren im EL-DE-Haus in Köln lassen auch 1979 keinerlei Reue über die eigenen und die Untaten der Nationalsozialisten erkennen: „Er blieb unbelehrbar und verstockt“.[35]

Seine Memoiren im EL-DE-Haus in Köln lassen auch 1979 keinerlei Reue über die eigenen und die Untaten der Nationalsozialisten erkennen: „Er blieb unbelehrbar und verstockt“.[35]

Helge Jonas Pösche, ein Verwandter von Josef Grohé, gewann mit seiner Schülerarbeit den Wettbewerb der Körber-Stiftung um den Preis des Bundespräsidenten im Jahre 2008/2009. Die Zeitschrift „Geschichte in Köln“ veröffentlichte die Arbeit, weil sie beispielhaft die Mechanismen aufzeigt, warum und wie vielerorts die NS-Vergangenheit vergessen, verschwiegen und verdrängt wurde.[36]

Lesen Sie hier einen Aufsatz von Helge Jonas Pösche zu Josef Grohé

[1] Alemannia Judaica: https://www.alemannia-judaica.de/gemuenden_sim_synagoge.htm

Fotosammlung Morscheiser (etwas anderer Blickwinkel)

[2] Stephanie Schlesier, Jüdisches Leben auf dem Lande während der Emanzipation 1815-1880 (Manuskript, Magisterarbeit Universität Trier 2003). Dies., Bürger zweiter Klasse? Juden auf dem Land in Preußen, Lothringen und Luxemburg (Böhlau Verlag Köln, 2014. 600 Seiten, ISBN: 978-3-412-22362-5)

[3] Peter Meyer, Stadtordnung der Burg Koppenstein, in: Hunsrücker Heimatkalender (1929), Neudruck 1999, S.

34 – 36. Das Original ist nicht mehr vorhanden, jedoch eine Abschrift aus dem Jahre 1389.

[4] W. Diener, Bürger und Einwohner von Gemünden bis 1800. Namen, Berufe, Schicksale, in: Hunsrücker

Heimatblätter Nr. 37 (1976), S. 270 – 273.

[5] Zitiert bei Volker Boch, Die Verfolgung der Gemündener Juden durch den Nationalsozialismus (Facharbeit

am Herzog – Johann – Gymnasium Simmern, 1995) S.2.

[6] Friedrich L. Kronenberger, Die jüdischen Vieh – und Pferdehändler im Birkenfelder Land und in Gemeinden

des Hunsrücks (Schriftenreihe der Kreisvolkshochschule Birkenfeld, hrsg. v. P. Brandt, Bd. 8) S. 9.

[7] Zahlen zusammengestellt nach V. Boch, Die Verfolgung der Gemündener Juden; Dokumentation, Bd. 5.

[8] Tabelle aus dem Englischen übersetzt, in: John Henry Richter, From the Rhineland to Wisconsin (Ann Arbor,

Michigan 1990). Unveröffentlichtes Manuskript, Dokumentationszentrum Synagoge Laufersweiler,

S. 34.

[9] Ebda., S. 48. Zu Einzelheiten über den Viehhandel siehe auch: Friedrich L. Kronenberger, Die jüdischen

Vieh – und Pferdehändler im Birkenfelder Land und in Gemeinden des Hunsrücks.

[10] John Henry Richter, From the Rhineland to Wisconsin, S. 63f.

[11] Abraham Barkai, Aus dem Dorf nach Amerika: Jüdische Auswanderung 1820 – 1914, in: Jüdisches Leben,

S. 109.

[12] Heimatführer der deutschen Landkreise, Landkreis Simmern, hrsg. v. Landratsamt Simmern (Stollfuß, Bonn

1967) S. 67.

[13] Carla Regge, Chronik der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück 1789 – 1983 (Idar- Oberstein 1983)

S. 63 – 68.

[14] J. H. Richter, From the Rhineland to Wisconsin, S. 56f. Frdl. Auskunft von Doris Wesner, Simmern.

[15] Dokumentation, Bd. 4, S. 124 – 127; 136 – 139.

[16] Ebda., S.136.

[17] Abraham Barkai, Die Juden als sozio-ökonomische Minderheitsgruppe in der Weimarer Republik, in:

W. Grab/J.H. Schoeps, Juden in der Weimarer Republik (Darmstadt 21998) S. 330f.

[18] Tabelle zusammengestellt nach: Dokumentation, Bd. 5, S. 144f.

[19] Abraham Barkai, Minderheitsgruppe, S. 336.

[20] Ebda., S. 339.

[21] Ein Beispiel: Die vier Söhne aus der ersten Ehe des Viehhändlers und Landwirts Gustav Jakob Forst aus

Kastellaun lernten alle nicht mehr den Handelsberuf, drei gingen zunächst aufs Gymnasium Simmern, einer

in eine Metzgerlehre in Ingelheim.

[22] Volker Boch, Die Verfolgung der Gemündener Juden, S. 4f.

[23] Peter Meyer, Aus der Geschichte der Juden des Hunsrücks (Kirchberg 1935) S.1;4.

[24] Abraham Barkai, Minderheitsgruppe, S. 340.

[25] Abraham Barkai, ebda., S. 340.

[26] Ein guter Teil der höheren Ränge in der SS und der späteren Führungselite der „Endlösung“ rekrutierte sich

aus Ärzten und Juristen.

[27] Peter Meyer, Geschichte der Juden im Hunsrück, S.7.

[28] Dr. Robert Ley (1890 – 1945), Gauleiter Rheinland – Süd, Reichsorganisationsleiter, Freizeitorganisation

KdF, Mitglied im Generalrat der Wirtschaft, im Mai 1945 verhaftet, erhängte sich am 25.10.1945 in seiner

Gefängniszelle.

[29] Die Entwicklung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei im Kreise Simmern, in: Hunsrücker

Heimatkalender, Simmern 1935.

[30] In seinen „Erinnerungen an Gemünden/Hunsrück“ (Auszüge aus einem Tagebuch von 1900 an), in:

Hunsrücker Heimatblätter Nr. 55 (1982) S. 175 – 178, erwähnt der Autor Ludwig Grohé 9 jüdische Vieh–

und zwei Pferdehändler, ansonsten werden Juden verschwiegen. Josef Grohé, geb. 1902 in Gemünden,

Hauptschriftführer des „Westdeutschen Beobachters“, Reichskommissar für das besetzte Belgien und

Nordfrankreich, nach dem Krieg verhaftet, 1950 freigelassen.

[31] Das Jahr 1935 scheint in Gemünden ein propagandistischer Höhepunkt im Kampf gegen alles Jüdische

gewesen zu sein. Anzeigen im Kirchberger Anzeiger, Veröffentlichungen und Artikel über die NSDAP

unterstützten publizistisch den „Kampf gegen das Judentum“.

[32] Frdl. Auskunft von Doris Wesner, Simmern. V. Boch, Gemündener Juden, S. IV. Das Folgende nach V.

Boch, ebda., S. 11 – 15.

[33] Gedenkbuch Bundesarchiv: Zacharias Weiler

[34] Fotos aus dem Familienarchiv von Frau A.

[35] Achim R. Baumgarten, Hunsrück. 55 historische Persönlichkeiten (Tübingen 2024) S. 34.

[36] Josef Grohé – ein Gauleiter als Held der Familie. In: Geschichte in Köln, Bd. 58, 2011, S. 123–156. Foto: EL-DE-Haus Archiv. Christof Pies