Die Geschichte eines Denkmals - komplett

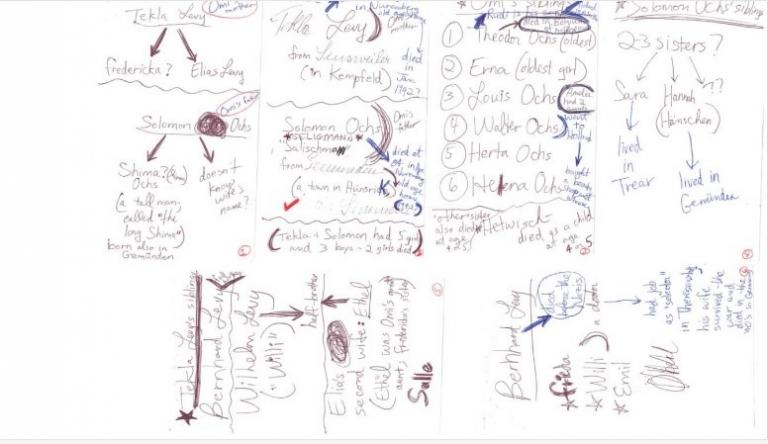

Karen Ochs-Amsterdam (mit Regenschirm) besuchte 2023 mit ihrem aus Chile stammenden Ehemann den Geburtsort ihrer „Omi Helene“. Sie versuchte bei ihrem Streifzug durch Gemünden mit Hilfe ihrer Aufzeichnungen, die sie als 18-jährige nach einem Gespräch mit ihrer Großmutter gemacht hatte, etwas über deren tragische Lebensgeschichte herauszufinden Sie suchte nach dem Wohnhaus ihrer geliebten Oma, nach dem Standort der früheren Synagoge und begab sich schließlich auf den „neuen jüdischen Friedhof“ um auf den Gräbern von Verwandten Steinchen niederzulegen. Sie fand niemanden, der Auskunft über die deutsch-jüdische Geschichte des Ortes und ihrer Vorfahren geben konnte oder wollte. Wieder in Kalifornien, wandte sie sich an den Förderkreis Synagoge Laufersweiler mit seinem Forst-Mayer-Studienzentrum für das Landjudentum. Es begann eine einjährige Recherche und ein enger Mailkontakt, der schließlich mit einem nochmaligen Besuch am 23.5.2024 und im November 2024 mit der Errichtung eines Denkmals an der Stelle der früheren Synagoge vorläufig endete.

Am 2.Februar 2025 war dann die offizielle „Enthüllung“ auf einem Privatgrundstück an der Stelle der früheren Synagoge.

Der 23.5.2024 geht sicherlich in die Familiengeschichte Ochs und die Geschichte von Gemünden ein: Die Lücken in ihrer Familiengeschichte ließen Karen Ochs-Amsterdam keine Ruhe mehr. Karen ist ein Beispiel, wie sich die familiären Traumata in die nächsten Generationen von Opfern weiter „vererben“: Beim Rundgang kam sie mit dem empathischen Ehepaar Kiessinger ins Gespräch, das vor einigen Jahren das altehrwürdige „Hotel zur Post“ erworben und mustergültig renoviert hat. Beide erzählten von der Geschichte des Hauses und Dokumenten auf dem Dachboden. Sie erklärten sofort ihre Bereitschaft auf dem dazugehörenden früheren Synagogengrundstück ein Denkmal zu erlauben.

Die bisherigen Diskussionen über ein angemessenes Erinnern an die jüdische Vergangenheit waren mehr oder weniger erfolgreich: Im Jahre 2003 errichtete die Gemeinde auf Vorschlag der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden am Eingang des neuen jüdischen Friedhofes eine Basalt-Stele mit der Inschrift „Zum Gedenken an unsere ehemaligen jüdischen Mitbürger“[1]. Das Mahnmal, vom Alterkülzer Steinmetz Eckhard Schmökel geschaffen, solle nun ein Ort des „Erinnerns, Trauerns und Mahnens“ sein, so Bürgermeister Hans Otto Braun in seiner bemerkenswerten Rede. Der evangelische Pfarrer Friedhelm Maurer betonte, dass ein solcher Stein vor allem als Mahnung diene, dass sich solches Unheil wie im Dritten Reich nicht wiederholen dürfe.[2]

Überregional bekannt wurde Gemünden durch eine Abstimmung parallel zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Jahre 2016 [3]:

März 2016: Gemündener sprechen sich gegen die Verlegung von Stolpersteinen aus

Am Tag der Landtagswahl konnten die Gemündener auch über die Verlegung von Stolpersteinen abstimmen. Der Gemeinderat der Gemeinde hatte im November 2015 eine Entscheidung hierzu vertagt und sich für eine Bürgerbefragung ausgesprochen. Die Anregung der Verlegung ging von der Fraktion "Bürger für Gemünden" aus, die in der einstigen regionalen Hochburg des Nationalsozialismus auf diese Weise an die ermordeten ehemaligen jüdischen Mitbürger erinnern wollte. Die Fraktion "Bürger für Gemeinden" hatte einen Arbeitskreis vorbereitet, der ein konkretes Konzept für die Verlegung von Stolpersteinen erarbeiten sollte. Für die Verlegung wurden bereits 2.000 € im Haushalt der Gemeinde eingestellt; einige Privatpersonen waren bereit, Patenschaften zu übernehmen. Im Vorfeld der Abstimmung hat sich die CDU-Fraktion Gemündens indirekt gegen Stolpersteine positioniert. Die CDU hatte bereits 2003 einen Gedenkstein zur Erinnerung an jüdische Mitbürger am jüdischen Friedhof favorisiert.

Die Abstimmung am Tag der Landtagswahl hatte zum Ergebnis, dass eine Mehrheit von 238 Gemündener gegen Stolpersteine votierte, 139 stimmten dafür, 53 enthielten sich. Die Bürgerbefragung hat jedoch keinen verbindlichen Charakter für den Gemeinderat.

Über die Umstände und die Gründe einer solchen wohl einmaligen Abstimmung über Stolpersteine kann hier nicht spekuliert werden, doch die Traumata und familiären Narrative auf Seiten der Nachkommen der Tätergeneration sind in weiteren Artikeln dieser Website erklär- aber nicht entschuldbar. So dauerte es weitere 8 Jahre, bis der zweimalige Besuch des Ehepaares Ochs-Amsterdam den Stein sehr schnell ins Rollen brachte:

Die Netzwerkarbeit des Förderkreises Synagoge Laufersweiler trug Früchte: Doris Wesner aus Simmern stellte ihre gesamten Familienarchiv-Unterlagen über die Familie Ochs zur Verfügung, die Schülerin Daria Dinges vom Studienzentrum in Laufersweiler recherchierte bisher unbekannte Opferlisten auf der Grundlage der wichtigsten Arbeit des damaligen Schülers Volker Boch, Günther Morscheiser aus Gemünden öffnete sein Fotoarchiv und der unermüdlich recherchierende Hans-Werner Johann konnte mit Katasteramtsplänen aus Kobern-Gondorf die genaue Lage der Synagoge und des Hauses der Familie Ochs lokalisieren. Herbert Kaufmann aus Kastellaun erstellte ein Modell für ein Denkmal, das im September 2024 an den Gemeinderat zur Kooperation versandt, aber nicht kommentiert oder beantwortet wurde. So wurde innerhalb kürzester Zeit endlich ein Denkmal an das früher spöttisch genannte „Klein-Nazareth“ und seiner mindestens 33 Holocaust-Opfer erstellt. Das Unternehmen Metallbau Simson aus Kastellaun, der Maurer Leroy Ramirez und der Elektriker Mohammad Albash aus Kastellaun sorgten für die reibungslose und rasche Umsetzung der Ideen. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank!

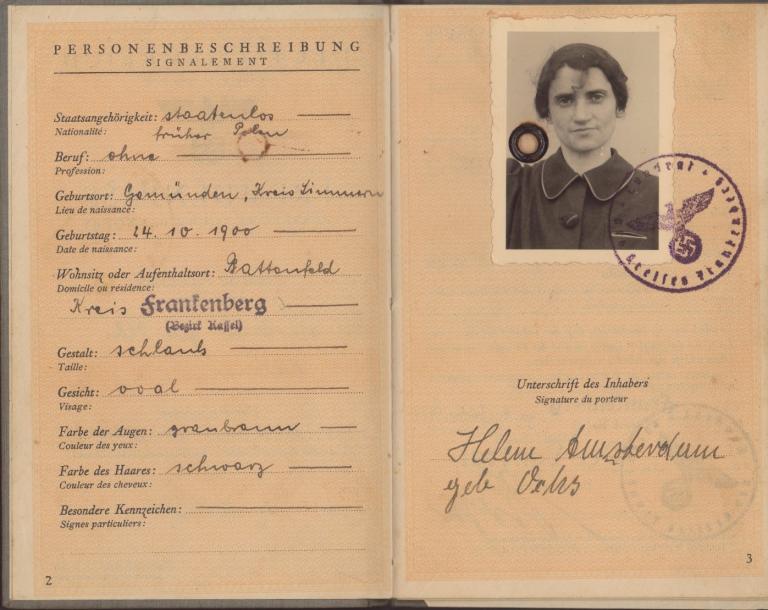

Zum Dank überließ Karen Ochs den Fremdenpass ihrer Großmutter dem Studienzentrum. „Omi Helene“ konnte über Italien nach Shanghai in China fliehen und so ihr Leben retten. Ihre Lebensgeschichte ist an anderer Stelle der Website thematisiert. Mit Hilfe des Internets konnte Karen mehrere bisher unbekannte Verwandte ausfindig machen, viele unbekannte Dokumente recherchieren und so das erschreckende Ausmaß der Ermordung von Mitgliedern der sieben Familien Ochs aus Gemünden weitgehend aufklären.

Aus dem Klappentext des grundlegenden Buches, das auf der Facharbeit des damaligen Schülers am HJG Simmern aus dem Jahre 1996 beruht

Volker Boch, Juden in Gemünden: Geschichte und Vernichtung einer jüdischen Gemeinde im Hunsrück (Konstanz 2003).

Gemünden ist eine bescheidene Gemeinde mit rund 1.300 Einwohnern am südwestlichen Ausläufer des Soonwalds. Ein Schloß ziert das malerische Panorama der Hunsrückortschaft. Dass jede Dorfgeschichte neben den schillernden auch ihre schattigen Seiten kennt, wird zwar immer vermutet, aber nicht jedesmal eröffnen sich solche Abgründe wie in Gemünden zur Zeit des Dritten Reiches. Hier machten schon die frühesten NS-Ideologen Station, hier gab es die ersten "Saalschlachten", hier wurde die jüdische Bevölkerung bis auf den letzten Angehörigen für immer vertrieben. Und wenn etwa von hochrangigen NS-Funktionären die Rede ist, die aus dem Hunsrück kamen, dann ist eine Vermutung fast immer richtig: Sie stammten aus Gemünden. Wer heute durch den "Flecken" geht, erkennt von alledem leider nichts. Nicht, dass die jüdische Gemeinde fast vollständig deportiert wurde; nicht, dass einzelne vermutlich schon an Ort und Stelle umgebracht wurden; nicht, wo die Synagoge stand und auch nicht, wo sich die letzten Judengräber befinden. Keine Hinweise - die Spuren sind sauber verwischt, und auch Chronisten, die dem Vergessen Einhalt gebieten, kennt Gemünden nicht. Meine Arbeit muss sich daher aus Fragmenten, aus sporadischen Regionalquellen in Archiven und aus Zeitzeugenaussagen speisen. Insbesondere bezüglich der Zeitzeugen erwies es sich als traurige Realität, wie in so vielen anderen Regionalstudien auch, dass sich nur wenige Menschen bereiterklären, Auskunft über die belastende Vergangenheit zu geben. Es ist mir ein Anliegen, die Arbeit dennoch zu wagen, auch wenn sie nur Episoden, gewissermaßen die "Highlights" der Abgründe, wiedergibt; denn ich glaube, dass ich zum Aufschreiben verpflichtet bin, solange noch Zeitzeugen leben. Namen habe ich bewusst genannt, nicht um Schuld zuzuweisen, sondern um die Authentizität zu wahren. Auf eines möchte ich jedoch hinweisen: Mir als jungem Menschen ist vieles von dem, was damals geschah, unbegreiflich. Ich habe die Geschehnisse in einer einfachen Sprache aufgezeichnet. Eine andere, gar wissenschaftliche Sprachform zu finden, war mir nicht möglich. Man mag es mir nachsehen und bedenken, dass die folgende Darstellung die erste ihrer Art für Gemünden ist.

[1] Das Wort „Mitbürger“ suggeriert auf vielen Denkmälern eine Gleichberechtigung zwischen Christen und Juden. Das dem nicht so war, hat Dr. Stephanie Schlesier in ihrer umfangreichen vergleichenden Studie dargelegt: Bürger zweiter Klasse? Juden auf dem Land in Preußen, Lothringen und Luxemburg (Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2014). Als preußisches Beispiel dient dabei Gemünden.

[2] Rhein-Hunsrück-Zeitung vom 11.11.2003.

[3] www.alemannia-judaica.de/gemuenden_sim_synagoge.htm. Ebenso: Rhein-Hunsrück-Zeitung vom 14.3.2016 und Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gemünden_(Hunsrück)