5. Die Synagoge - Der lange und beschwerliche Weg zu einer eigenen Synagoge

Als sich im späten 17. Jh. jüdische Familien in Gemünden niederließen, galt wohl die erste Sorge der Herstellung eines Begräbnisplatzes. Wenn auch der jüdische Lehrer Salomon im Jahre 1860 in seiner verschwundenen Chronik davon schrieb, dass die jüdische Gemeinde mindestens 300 Jahre alt sein müsse, so gibt es dafür und auch für eine frühere hochmittelalterliche Ansiedlung bisher keine Belege. Er nimmt an, dass Juden aus dem Elsaß eingewandert seien, „um hier Schutz gegen die fanatischen Verfolgungen zu finden“. Er beschreibt den am Schlossabhang gelegenen „Gottesacker der Israeliten“ als schwer zugänglich und dass der Simmerbach die Reste des alten Friedhofes „weggespült“ habe.[1] In zweiter Linie war erst die Einrichtung eines Betsaales oder die Errichtung einer Synagoge erforderlich. Wahrscheinlich ist auch das Vorhandensein eines Ritualbades (Mikwe) im Keller.

Im traditionellen Judentum ist für den Gottesdienst die Mindestanzahl von 10 religionsmündigen Männern erforderlich (Minjan). Im Jahre 1758 scheint dies der Fall gewesen zu sein, denn in diesem Jahr wird erstmals eine Synagoge („Judenschule“) erwähnt. Der Schutzjude Elkan Mayer hatte sie in einem herrschaftlichen Haus gegenüber der Mühle in der heutigen Hauptstraße eingerichtet. Betsäle in Privatwohnungen waren keine Seltenheit, denn überall, wo zehn religionsmündige Männer für einen Gottesdienst zusammenkommen, spricht man von einer Synagoge (Griechisch „Versammlung“). Nach einem Brand 1781 wurde die Synagoge wiederhergestellt, sie fasste ca. 30 Personen und war wohl auch ein Motiv für den weiteren Zuzug von jüdischen Familien. Im Erdgeschoss befand sich eine Stube, die gleichzeitig als Schul-, Wohn- und Schlafraum des Lehrers genutzt werden konnte. Im September 1830 wurde die Synagoge wesentlich erweitert und 1842 erneut umgebaut. 1857 brannte sie wiederum ab, anschließend wieder aufgebaut und am 10.8.1859 feierlich eingeweiht. Im Erdgeschoss befanden sich die Lehrerwohnung und der Schulsaal, im Obergeschoss der Gottesdienstraum mit den rundbogigen Fenstern, die prägende Stilmerkmale für Synagogen waren, sollen sie doch an die Gesetzestafeln des Moses erinnern.

Die Synagoge blieb für die nächsten Jahrzehnte Mittelpunkt der Gemeinde: Neben den Gottesdiensten wurden die nach dem preußischen „Judengesetz“ von 1847 vorgeschriebenen Wahlen zur Repräsentantenversammlung, Vorstands- und Vorsteherwahlen durchgeführt. Kommissionen oder eigene Vereine betätigten sich bei Beerdigungen oder kümmerten sich um soziale Angelegenheiten. Die Kosten für den „Kultus“ (Synagoge, Friedhof, Schule) wurden auf die beitragspflichtigen Gemeindemitglieder umgelegt. Grundlage waren die staatlichen Vermögens-, Einkommens- und Grundsteuerzahlungen. Die wenigen noch existierenden Listen geben ein exaktes Bild von den gesellschaftlichen und finanziellen Verhältnissen der jüdischen Familien und sind weit entfernt von dem z.B. von Peter Meyer 1935 behaupteten Reichtum der jüdischen „Mitbürger“.

Der Lebenslauf eines Jungen war fortan von der Beschneidung am 8. Lebenstag (Brit Milha), der Bar Mitzwa („Sohn der Pflicht“) mit 13 und der Hochzeit unter einem Baldachin (Chuppa) bestimmt. Beerdigungen fanden möglichst noch am gleichen Tag statt, die Beerdigungsbruderschaft sorgte für das Sprechen der Gebete, die Herrichtung des Toten und die Riten beim Begräbnis selbst sowie die Einhaltung der Traditionen während der Trauerzeit. Über die Funktionsträger dieser rituellen Handlungen in Gemünden wissen wir wenig, der jeweilige Vorsteher oder Lehrer prägte jedoch weitgehend das religiöse Leben. Fotos aus dem 20. Jh. sind nur ganz wenige überliefert. Wo die geraubten oder „sichergestellten“ Sakralgegenstände nach der Reichspogromnacht verblieben sind, ist bis heute nicht bekannt.

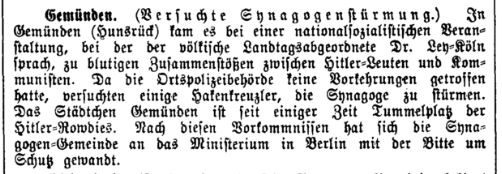

Die Synagogen als Zentren jüdischen Lebens waren die vorrangigen Ziele der aufkommenden Nationalsozialisten. Schon 1928 kam es zu einem ernsten Zwischenfall, der überregional fast textgleich in „Der Israelit“ und der „Jüdisch-liberalen Zeitung“ Beachtung fand.

| Artikel ind der "Jüdisch- liberalen Zeitung" vom 14. September 1928 |

"Gemünden. (Versuchte Synagogenstürmung). In Gemünden (Hunsrück) kam es bei einer nationalsozialistischen Veranstaltung, bei der der völkische Landtagsabgeordnete Dr. Ley - Köln sprach, zu blutigen Zusammenstößen zwischen Hitler-Leuten und Kommunisten. Da die Ortspolizeibehörde keine Vorkehrungen getroffen hatte, versuchten einige Hakenkreuzler, die Synagoge zu stürmen. Das Städtchen Gemünden ist seit einiger Zeit Tummelplatz der Hitler-Rowdies. Nach diesen Vorkommnissen hat sich die Synagogen-Gemeinde an das Ministerium in Berlin mit der Bitte um Schutz gewandt."

Weiterlesen: Reichspogromnacht, Abriss der Synagoge nach dem 21.11.1938

[1] Zitiert bei Werner Zwiebelberg, Das alte Gemünden (Boppard 1970) S. 81.