7. Jüdische Friedhöfe – vielerorts die einzigen Zeugnisse jüdischen Lebens

- Jüdische Friedhöfe – Zeugen der Geschichte

Neuer Jüdischer Friedhof „Am Rothsberg“, Aufnahme 10.1.2025)

Wegen der Bedeutung jüdischer Friedhöfe für die lokale und überregionale Geschichte wird im Folgenden ausführlich auf die religiöse Bedeutung der Begräbniskultur eingegangen. Die über 400 Friedhöfe alleine in Rheinland-Pfalz zeugen von der Bedeutung des Judentums in unserer Region. Gerade die beiden Friedhöfe in Gemünden sind beispielhaft für die Entwicklung der Friedhofskultur in unserem Raum, aber auch dafür, wie mit den vielerorts einzigen materiellen Überresten jüdischer Kultur umgegangen wird.

1. Der Jüdische Friedhof – Ort des Lebens

Betritt man einen der jüdischen Friedhöfe des Rhein-Hunsrück-Kreises oder den in Bornich im Rhein-Lahn-Kreis (für St. Goar und Werlau), so kann man sich nicht der besonderen Atmosphäre entziehen, die von diesen „Orten des Lebens“ ausgeht. Sie liegen alle (bis auf Kirchberg) weit entfernt von den Ortskernen, passen sich der sie umgebenden Landschaft an und befremden gleichzeitig durch ihre Andersartigkeit. Sie gehören zu den interessantesten Zeugnissen von Geschichte und Gesellschaft der Juden in Deutschland.

Einer der Glaubensgrundsätze besagt, dass Tote unantastbar bleiben müssen. Dies hat dazu geführt, dass Gräber und Friedhöfe über Jahrhunderte hinweg immer weiterwachsen, während auf christlichen Friedhöfen Gräber nach Ablauf von bestimmten Ruhefristen geräumt werden. Jüdische Friedhöfe haben erstaunlicherweise auch die Zeit des Nationalsozialismus überstanden, in der fast alle anderen Zeugnisse jüdischer Kultur vernichtet wurden, vor allem die Synagogen. So sind in manchen Gemeinden die Friedhöfe die letzten, gleichzeitig aber auch die ältesten Zeugnisse einer über tausend Jahre alten deutsch - jüdischen Geschichte in unserer Region. Sie legen Zeugnis ab, wie die christliche Mehrheit mit der jüdischen Minderheit umgegangen ist und sind somit ein Teil der deutschen Geschichte.

Die Anlage der Friedhöfe, die Grabsteine und ihr Material, Namen, Zeichen, Formen und Symbole spiegeln Jahrhunderte wider und zeigen auf, wie tief das Judentum in Deutschland und unserer Region verwurzelt war.

Überall wo Juden sich niederlassen durften, entfalteten sie ihre religiöse und soziale Kultur, sie leisteten ihren Beitrag zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Die Treue zu ihrem Glauben hat sich trotz vielfacher Verfolgungen erhalten, das ländliche Judentum jedoch ist fast gänzlich verloren. Die Lehre vom einzigen Gott, die Propheten, die Tora, die Lehren und Traditionen der Rabbinen waren es, die sie immer wieder zusammenschweißten und zusammenhielten.[1] Sie feierten Bräuche, Festtage und den Sabbat, bauten autonome Strukturen auf und versuchten nach gemeinsamen Lebensregeln ihr Leben in einer christlichen Umwelt zu gestalten. Dabei veränderten sie sich und ihre Religion und passten sich bis zu einem gewissen Grade ihrer Umgebung an. Auch dies hat seinen Ausdruck in der Gestaltung der Friedhöfe gefunden.

Privilegien und staatliche Rechtsprechung ermöglichten es ihnen, autonome Strukturen mit eigenen Rabbinern und Ortslehrern zu entwickeln. Die biblische Orientierung hielt sie zusammen, auch wenn sie sich in ihrer Umgebung in sprachlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht integrieren konnten, sei es als verfemte Minderheit oder privilegierte Schutzbürger.

Juden ließen sich jahrhundertelang auf dem Ölberg begraben, in Erwartung einer raschen Auferstehung bei der Ankunft des Messias. Nach der Legende wird er von hier in die Stadt einziehen. Jüdische Friedhöfe bestehen in Deutschland schon lange, die ersten sollen schon zur Römerzeit angelegt worden sein, im 11. Jh. bestanden Friedhöfe vor allem entlang des Rheins (Worms, Mainz, Speyer). Sie spiegeln die Geschichte der einzelnen jüdischen Gemeinden wider und sind Zeugnisse einer vergangenen, glanzvollen Zeit jüdischer Blüte in Deutschland. Sie sind auf der einen Seite Stätte der „ewigen Ruhe“ und der Besinnlichkeit, zeugen aber auch davon, dass man jüdischen Mitbürgern und nicht mal ihren Toten diese Ruhe gewähren wollte und vielfach bis auf den heutigen Tag auch jüdische Grabstätten schändete. Damit sind sie auch Stätten politischer und moralischer Bildung. Die Synagogen wurden zerstört, umgenutzt oder völlig abgebrochen und die Menschen, die diese Zeugnisse geschaffen hatten, sind tot oder ausgewandert. So stellen die Friedhöfe in vielen Städten und Gemeinden die einzigen sichtbaren Zeugen des einstigen jüdischen Lebens dar.

Die Mittelrheinregion hat in dieser Hinsicht eine herausragende Bedeutung, denn sie war das erste Siedlungsgebiet der Juden in Deutschland (Köln 321 n. Chr.), sie wurde zum Zentrum des Judentums seit dem 9. Jahrhundert (v.a. die Welterbestädte SCHUM: Speyer, Worms, Mainz). Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind die alten Reichsstädte Boppard und Oberwesel die ältesten Zeugnisse jüdischer Kultur. Die Friedhöfe (Ältester Grabstein in Boppard 1665) tragen wichtige Aspekte nicht nur zur jüdischen Religion, sondern auch zur allgemeinen Geschichte, Kultur- und Sozialgeschichte und Genealogie bei. Die Inschriften auf den Gräbern bilden mit ihren Zitaten aus Bibel und anderer Literatur eine eigene Literaturgattung. Gerade sie zu sichern, bedeutet angesichts des Steinzerfalls eine dringliche Aufgabe für den Denkmalschutz.

Doppelgrab von Leopold und Henriette Wirth (Nr. 52 auf dem Gräberplan, Aufnahme 10.1.2025): Entwendete (?) Metallteile, abgefallene Äste, Flechten und Moose verleihen dem Grab einen unwürdigen Eindruck.

In Deutschland bestehen über 2200 jüdische Friedhöfe, allein über 400 davon in Rheinland - Pfalz, 10 davon im Rhein-Hunsrück-Kreis. In Laufersweiler bestand bis 1962/63 zusätzlich ein alter Friedhof, in Gemünden existiert mindestens noch eine Grabstätte des alten Friedhofes am Schlosshang, einer wird in Lindenschied vermutet.[2] In fast allen Orten sind die Ruhestätten der Toten die einzige Gelegenheit, jüdisches Leben erfahrbar zu machen. Sie sind die Schlüssel zum Verständnis jüdischer Kultur und Religion vor Ort. Neben der Erforschung der regionalgeschichtlichen Hintergründe der Shoa ist es wichtig, diese Zeugnisse materieller jüdischer Kultur zu bewahren. Friedhöfe werden erst in den letzten Jahren als Informationsquelle über das Judentum genutzt, doch der im Industriezeitalter herunterkommende saure Regen, die aggressive Luft und ständige antisemitische Schändungen zerstören die Inschriften und Grabsteine rascher als in den Jahrhunderten zuvor.

In vielen Fällen ist diese jüdische Lebensweisheit nicht mehr zu verwirklichen, die Nachkommen vieler Toten sind während des Holocaust alle ermordet worden. Diejenigen, die emigrieren konnten, leben heute in aller Welt zerstreut, sie oder ihre Nachkommen können nur noch selten an die Gräber ihrer Vorfahren zurückkehren. Nur sehr wenige Überlebende der Shoa wagten in ihrer alten Heimat einen Neuanfang, nur vereinzelt gibt es im Rhein- Hunsrück-Kreis Begräbnisse aus der Zeit nach 1945 (Boppard 1961, Sohren 1965, Gemünden 1970). Um so mehr ist jede Gemeinde und der Kreis als untere Denkmalbehörde gefordert, diesen Bestand an jüdisch - deutscher Kultur zu wahren und kein Efeu „über die Sache“ wachsen zu lassen.

Oft wird das Argument geäußert, jüdische Friedhöfe sollten doch entsprechend der Religion der Natur überlassen werden, doch dies ist durch nichts aus der Halacha (hebr. „Gehen, Wandeln“) belegen.[3] Die Entwicklung im 19. Jahrhundert zeigt: Die jüdischen Friedhöfe werden gepflegt, aber nicht auf christliche Weise. Dies sollte die christliche Mehrheit anerkennen. Die Anlage des Grabes auf Dauer und das Recht der Toten auf Ruhe bis zur Erweckung am „Ende der Tage“ gehören hierzu.

|

|

|

Zerbrochener Grabstein (Johanna Hammel), entwendetes Metall und Inschriftenplatte, zerstörter Grabstein (Jakcob [!] Wagner) auf dem Friedhof in Gemünden (Aufnahmen 10.1.2025)

Der natürliche Zerfall wird auch immer wieder durch die vielen Schändungen auf dramatische Weise unterbrochen. Nach Untersuchungen von Adolf Diamant sind seit 1945 etwa 1000 Friedhöfe geschändet worden.[4] Die Dunkelziffer ist hoch, weil viele Beschädigungen nicht gemeldet oder bewusst verheimlicht werden. Vor allem seit 1990 hat die Zahl der Schändungen erheblich zugenommen, in den alten Bundesländern waren es 270, in den neuen 75 Fälle. Im Durchschnitt kam es zu etwa 40 Schändungen pro Jahr. Im Vergleich zu Schändungen christlicher Friedhöfe ist die Anzahl zerstörter jüdischer Gräber erschreckend hoch. Mehrere Versicherungsunternehmen weigern sich inzwischen, jüdische Friedhöfe gegen Schäden zu versichern.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis macht da leider keine Ausnahme: Sieht man sich die Friedhöfe des Kreises an, so erkennt man auf allen Spuren von massiver Gewalteinwirkung.

2. Tod und Bestattung im Judentum

Friedhöfe für jüdische Gemeinden hat es in biblischen Zeiten nicht gegeben, aber Familiengräber, die eine Vereinigung im Tode gewährleisteten. Verbrennungen kamen nur in Notzeiten vor (z.B. Pest). Wegen der traditionellen Vorstellung, dass Tote auferstehen, ist die Erdbestattung die bevorzugte Bestattungsart geblieben. Sie fand teilweise auch in Höhlen oder Grotten statt, die Grabkammern und viele Nischen wurden mit Steinen verschlossen. Erhalten sind auch Sarkophage oder Katakomben wie in Rom. Dies war eine teure und aufwändige Angelegenheit, deshalb entwickelten sich schon frühzeitig öffentliche Friedhöfe, wobei Gräber z.B. mit Farbe markiert oder Bäume gepflanzt wurden, um die Gräber erkennen zu können. Wegen der kultischen Unreinheit der Toten wurden sie nicht in der Stadt beigesetzt, sondern außerhalb der Stadttore, nur bei Königen und Würdenträgern machte man eine Ausnahme.[5]

Im Judentum ist die würdige Behandlung der Kranken, Sterbenden und Toten seit jeher eine der wichtigsten religiösen Pflichten. Die größte Ehre gebührt Gott, aber eines Toten im Gebet zu gedenken, gilt als besonders gottgefällige Verrichtung, da dieser Dienst völlig uneigennützig ist, denn der Tote kann keinen Gegendienst mehr leisten.[6] Angehörige haben diese Aufgabe, werden aber unterstützt von der Chewra Kaddischa (hebr. „Heilige Gesellschaft, Beerdigungsbruderschaft“). Ihre Aufgaben waren die Totenwache, das Herrichten der Leiche, die Bestattung, die Arbeiten auf dem Friedhof. Frauen waren für weibliche Tote zuständig und arbeiteten zeitweise in der Chewra Kaddischa mit. Ihre Aufgabe war es vor allem, die Leichenbekleidung aus Leinen herzustellen, die schon zu Lebzeiten bereitzuhalten war. Im 19. Jahrhundert bildeten sich auch Schwesternschaften, die oft Frauenvereine genannt wurden.[7] Die Chewra Kaddischa war auch für die Pflege und Erhaltung des Friedhofs und der Grabsteine zuständig. Mit der Regelung, die jüdischen Gemeinden zu öffentlich-rechtlichen Körperschaften zusammenzuschließen, gingen diese Aufgaben oft auf die Vorsteher und die Vorstände der jüdischen Gemeinden über, die wiederum von staatlichen Behörden kontrolliert wurden. „Sämtliche in Bezug auf die Friedhöfe und die Beerdigungen vorhandenen allgemeinen Gesetze und polizeilichen Vorschriften finden auch in Bezug auf den Begräbnisplatz der Synagogengemeinde und das Beerdigen jüdischer Leichen Anwendung.“ [8]

Nach der Todesfeststellung wird ein Segen gesprochen, Augen und Mund des Toten geschlossen und der Leichnam auf Stroh oder eine Matratze gelegt.[9] Sein Gesicht wird mit einem Tuch verhüllt, im Trauerhaus werden Spiegel und Bilder entfernt oder verhängt. Tote sollen nicht über Nacht unbeerdigt bleiben, da dies die Würde des Toten verletzt. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden Tote deshalb am Todestag begraben, das Grab auch erst am Tag der Beerdigung ausgehoben. Am Sabbat und an hohen Feiertagen ist der Besuch des Friedhofs nicht erlaubt, deshalb wurden die an diesen Tagen Verstorbenen am darauffolgenden Tag bestattet. Die hebräischen Inschriften im Altbestand des Oberweseler Friedhofs (18. Jh.) geben regelmäßig Sterbetag und Tag der Bestattung an und erklären das Verhältnis beider Tage zueinander durch den Sabbat bzw. die jüdischen Festtage.

Die Trauerfeier für einen Verstorbenen kann entweder zu Hause, auf dem Friedhof, am Grab oder in einer Trauerhalle stattfinden. Vor der Beerdigung wird der Tote einer rituellen Waschung in einem eigens dafür errichteten Gebäude auf dem Friedhof (Mithar - oder Tahara - Haus) unterzogen. Im 19. Jahrhundert wurden Totenhallen zur rituellen Waschung, Bekleidung, Einsargung der Toten oder der Versammlung der Trauergemeinde üblich. Die gleiche Entwicklung vollzieht sich auch im christlichen Begräbnisritus. Auf den über 400 Friedhöfen in Rheinland-Pfalz sind noch 17 Trauerhallen erhalten, im Rhein-Hunsrück- Kreis ist keine belegbar. Die Architektur und ihre Ausstattung spiegeln die wirtschaftliche Situation einer Glaubensgemeinde wider.

Ermordete, Märtyrer und im Kindbett verstorbene Frauen werden nicht rituellen Waschungen unterzogen, da alle Bestandteile des Körpers, also auch vergossenes Blut, mit begraben wird. Während der Zeremonie werden Verse aus bestimmten Psalmen (z.B. Psalm 91) und das Kaddisch gesprochen.

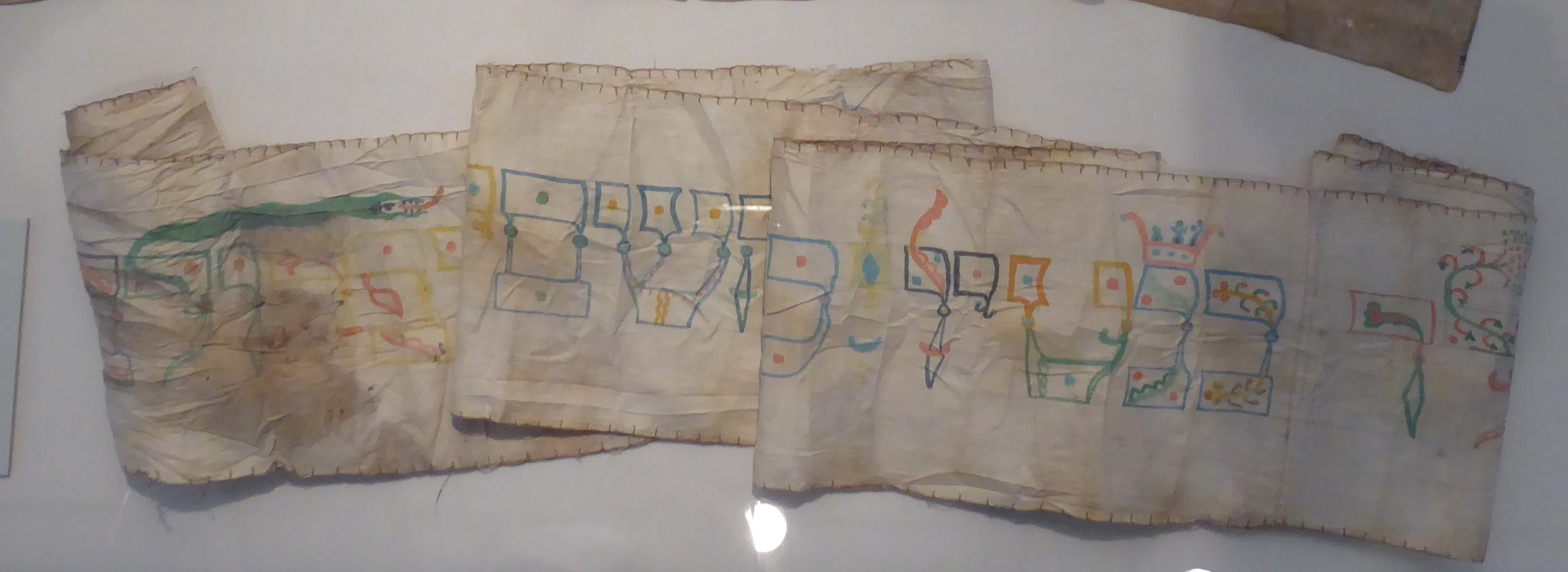

Torawimpel/Beschneidungswindel aus der Synagoge Niederzissen (Frühes 18. Jh.).

Dem Leichnam wird die Totenbekleidung angelegt, die aus Kopfbedeckung, Hose, Socken, Hemd, Obergewand und Gürteln (nicht geknotet) besteht. Der Leichnam wird mit einem Tuch bedeckt und in einen einfachen Sarg gelegt, denn im Tode sind alle Menschen gleich. Männern wird der Tallit (ohne Zizit) umgelegt. In Kirchberg ist belegt, dass die Torawimpel (Mappa = Tuch) – zum erstenmal bei der Beschneidung benutzt – mit ins Grab gelegt wurde. Oft wird ein Beutel mit Erde aus dem Heiligen Land mitgegeben. Als Zeichen der Trauer wird auf dem Friedhof bei nahen Angehörigen ein Stück der Kleidung eingerissen, heute wird zuweilen ein besonderes Stück Stoff verwendet.

Jüdische Beerdigungen sind betont schlicht. Auf dem Friedhof werden neben einer Predigt Gebete gesprochen, die das göttliche Gericht anerkennen und Gottes Barmherzigkeit betonen. Dann wird das Grab mit Erde aufgefüllt, wobei jeder Trauergast drei Erdwürfe mit einer Schaufel ausführt.

Danach spricht der nächste männliche Verwandte das Kaddisch, eines der bekanntesten jüdischen Gebete. Es enthält eigentlich keine Anspielung auf den Tod, doch wird beim Begräbnis ein Abschnitt hinzugefügt, der sich auf die Auferstehung der Toten bezieht. Seine wahre Bedeutung liegt in der Heiligung des göttlichen Namens, der trotz der Trauer und des Leidens verehrt wird. Durch ein von allen Teilnehmern gebildetes Spalier verlassen die Hinterbliebenen den Friedhof, wobei sie den Trauernden die Worte sagen: „Gott tröste Euch mit allen, die um Zion und Jerusalem trauern“. Vor dem Verlassen des Friedhofes reißt man ein Büschel Gras aus und wirft es hinter sich, es soll wahrscheinlich den Glauben an die Auferstehung symbolisieren, da auch das Gras wieder nachwächst.

Nach Verlassen des Friedhofes wäscht man sich die Hände. Ursprünglich geschah dies an einem Fluss oder Bach. Die Friedhöfe des Rhein-Hunsrück-Kreises befinden sich alle – von der Gemeinde aus gesehen – jenseits eines Baches. In einigen Fällen lässt sich nicht feststellen, ob die weit entfernten Bäche oder Flüsse (Rhein für den Friedhof in Bornich, Oberbach für Oberwesel) für kultische Reinigungszwecke benutzt wurden.

Mündliche Überlieferungen für Werlau und St. Goar belegen, dass Frauen und christliche Freunde den Toten bis zur Fähre am Rhein begleiteten und dann zurück gingen. Von Rheinböllen berichten christliche Zeitzeugen, dass die Frauen am ersten Bach (Guldenbach) stehen blieben und dem Toten einige Gegenstände für die letzte Reise mitgaben:

1. Nadel und Faden (falls das Gewand unterwegs zerreißt)

2. Einen Stein (womit er auf sich aufmerksam machen kann, wenn der Messias kommt)

3. Ein Geldstück (für den Fährmann über den Jordan).[10]

Die ersten sieben Tage nach dem Tode sind der Trauer vorbehalten. Es gibt verschiedene Trauerbräuche: Spiegel werden zugedeckt, Schuhe ausgezogen, man sitzt am Boden. Nahe Angehörige halten eine Trauerwoche (Schiwa) und nehmen besondere Mahlzeiten ein, für die andere Gemeindemitglieder sorgen. Eine weitere, weniger strenge Trauerzeit schließt sich in den nächsten 30 Tagen an, nach einem Jahr wird der Grabstein gesetzt und am Jahrestag („Jahrzeit“) das Grab besucht und das Kaddisch gesprochen. An diesem Tag wie auch bei allen Besuchen des Grabes legt man einen Stein auf den Grabstein. Für diese Sitte gibt es verschiedene Begründungen:

Sie rührt von der Zeit her, als man in der Wüste die Toten nur mit

Steinen als Schutz vor wilden Tieren bedecken wollte.

- Sie hängt mit den biblischen Worten zusammen: „Denn Du bist Staub,

und zum Staub wirst Du zurückkehren“ (Gen. 3,19).

Es ist ein Zeichen dafür, dass jemand das Grab besucht hat, da man

ja sonst keinen Schmuck des Grabes (z.B. Blumen) kennt, an dem

man sich erfreuen könnte.

3. „Haus des Lebens“ - Die Anlage des Friedhofes

Wo immer sich Juden ansiedelten, galt und gilt ihre Sorge der Beschaffung eines Geländes, wo sie ihre Toten bestatten können. Dies ist wichtiger als die Errichtung einer Synagoge, da das Gebet einer Gemeinde überall stattfinden kann und nicht eines bestimmten Gebäudes bedarf. So verkaufte die Gemeinde Hirzenach ihre Synagoge „auf Abbruch“, um mit dem Erlös den Friedhof instand zu setzen.

Ein jüdischer Friedhof muss mindestens 50 Ellen außerhalb der Stadt liegen. Er sollte durch eine Hecke oder Mauer abgegrenzt werden, um Tiere abzuhalten. Wenn für eine Erweiterung kein Platz war, wurden Tote auch übereinander beerdigt, wobei ein bestimmter Abstand eingehalten werden musste.

Ein jüdischer Friedhof erfüllt seine Funktion auch noch, wenn er nicht mehr genutzt wird, eine Umbettung kommt nur in Ausnahmefällen in Frage (z.B. Überführung, Familiengruft). In Laufersweiler wurde der alte Friedhof noch nach dem Kriege (1963) mit einem Wohnhaus bebaut und die Grabsteine auf den neuen Friedhof gelegt.

Die Gräber werden meist so angeordnet, dass sie nach Osten, in Richtung Jerusalem weisen. Jüdischen Gemeinden wurde meist zur Anlage ihres Friedhofes unfruchtbares und fast unzugängliches Gelände zugewiesen. Stellt man sich die damaligen Verkehrsverhältnisse vor, so wird einem bewusst, wie beschwerlich Beerdigungen in Gemünden, Oberwesel, Boppard, Rheinböllen, Holzfeld (Hirzenach) oder Sohren gewesen sein müssen, wenn Trauerzüge kilometerlange Fußwege zurücklegten. Für Werlau und St. Goar war etwa der Weg zum tief im Wald gelegenen Friedhof nahe dem rechtsrheinischen Bornich eine Tagesreise. Von Gemünden existieren Berichte, dass es äußerst gefährlich war, auch auf dem neuen Friedhof Beerdigungen durchzuführen, da keine befestigten Wege dorthin führten und Wasser aus einem nahegelegenen Berg den Hang rutschig machte. Die vielen im Rhein-Hunsrück-Kreis bis ins 19. Jahrhundert vereinzelt lebenden Juden begruben ihre Toten auf zentralen Friedhöfen, sog. Verbandsfriedhöfen. In Deutschland sind Friedhöfe bekannt, die von Dutzenden Dörfern der Umgebung benutzt wurden (z.B. Bornich). Ob es zutrifft, dass vor der Anlegung von Friedhöfen Leichname einfach im Wald begraben wurden, lässt sich zumindest vermuten. Die alte Binger Redensart „Gib acht, hier liegt ein Jud´ begraben“, wenn man beim Gang durch den Wald gegen ein Hindernis stieß, scheint darauf hinzudeuten. In Simmertal (vormals Simmern unter Dhaun) wurde seit „langer, unvordenklicher Zeit“ bis ins 19. Jahrhundert wild im Gemeindewald begraben. Dort ist auch Marcus Eisenkrämer (1800 – 1864) beerdigt, Lehrer in Simmern unter Dhaun und Vater des Moses Eisenkrämer, Lehrer in Laufersweiler (von 1871 – 1881).[11]

Für den Verstorbenen sind sein Grab und der Friedhof „ein Haus ewiger Ruhe“. Namen wie „Haus des Lebens“, „Haus der Ewigkeit“ oder „Guter Ort“ für den jüdischen Friedhof kennzeichnen den Ort, an dem die Hoffnung auf ein neues Leben nicht erlischt.[12] Deshalb ist es falsch, von „ehemaligen, aufgegebenen oder aufgelassenen“ Friedhöfen zu sprechen.

Das Grab soll für immer erhalten bleiben, bis der Messias den Toten zu neuem Leben erwecken wird. Das bedeutet, dass Gräber nicht nach Ablauf einer Belegungsfrist eingeebnet, neu belegt oder anderweitig genutzt werden dürfen. Die Tora wird so interpretiert, dass nur eine Erdbestattung erlaubt ist. Eine Einäscherung würde die natürliche Verwesung des Leichnams beschleunigen, deshalb wird sie abgelehnt.

Leichen und ihre Gräber gelten als rituell unrein. Die Berührung eines Aases sowie die Berührung eines Toten und das Verweilen mit ihm unter einem Dach machen kultisch – nicht physisch – unrein, ebenso wie gewisse Krankheiten. Unreine durften das Heiligtum des Tempels nicht betreten und nicht vom Opfer genießen, d.h. nicht zu Gott in Beziehung treten. Man soll heil an Leib und Seele sein, wenn man sich Gott nähert. Deshalb gibt es die symbolischen Waschungen der Toten. So wie man sich auch dem irdischen Herrscher nicht in beliebigem Zustand nähern darf, so auch nicht Gott. Das Volk Israel ist also vor allem zur sittlichen aber auch zur kultischen Reinheit verpflichtet.

Kohanim (kohen = Priester) sind besonders strengen Regeln in Bezug auf die rituelle Reinheit unterworfen. Sie dürfen im Allgemeinen keine Toten berühren, ihm nicht näher als 4 Ellen kommen und nicht unter einem Dach mit ihm zusammen sein. Daher werden Priester oft am Eingang eines Friedhofes begraben, damit Angehörige das Grab besuchen können, ohne mit den anderen Gräbern in Berührung zu kommen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es nirgends eine solche Trennung. Nachkommen der Kohanim oder von Leviten sind ebenso wie die anderen Toten beerdigt, jedoch an Symbolen (z.B. segnende Hände, Levitenkanne) auf den Grabsteinen erkennbar.

Die Rabbinen des 2. Jahrhunderts forderten eine betont schlichte Beerdigung, im Tod sollen alle Menschen gleich sein. Es sollte deshalb keinen Totenkult geben, der Sarg ist betont schlicht, oft werden Leichen nur in Tüchern begraben. Der Glaube an ein Weiterleben zum Ende der Zeiten in Jerusalem führte dazu, dass der Wunsch bestand, auch dort begraben zu werden, vor allem im Kidrontal zwischen dem Ölberg und dem Goldenen Tor. So ließen vereinzelt Juden die Gebeine ihrer Angehörigen in Ossuarien (Gebeinurnen) dorthin bringen. Vielerorts gibt es auch den Brauch, Erde aus Israel mit ins Grab zu legen.

Lebende dürfen keinen Vorteil von den Toten haben, deshalb sind Essen, Trinken, Holzsammeln oder Heumachen verboten. Auch das Pflanzen von Blumen ist nicht erlaubt, da zudem das Blumenpflanzen die Ruhe des Toten stören könnte. Meist sind die Gräber von Westen nach Osten ausgerichtet, was bei den extremen, unfruchtbaren Steillagen am Rhein (Holzfeld, Boppard, Oberwesel) oder im Hunsrück (Rheinböllen, Gemünden) nicht exakt möglich war. In Bornich sind Gräber nach Westen und Osten ausgerichtet. Ursprünglich wurden die Gräber in der Reihenfolge des Ablebens angelegt, im 19. Jh. sind jedoch stellenweise Doppelgräber reserviert worden, in den Großstädten entstanden besondere Reihen für berühmte Persönlichkeiten. Auf den Landfriedhöfen des Rhein-Hunsrück-Kreis lässt sich dies nicht erkennen, doch sind Grabstätten für Kinder abseits der anderen vorhanden (Sohren, Bornich). Nach orthodoxer Auffassung ist die Beerdigung eines Nichtjuden verboten, doch begraben Gemeinden etwa nicht-jüdische Ehepartner an einer anderen Stelle des Friedhofes.

Mit zunehmender Assimilierung gab es im 19. und 20. Jahrhundert heftige Kontroversen um die Urnenbestattung oder um die Bepflanzung. Heute sieht man etwa in Israel Friedhöfe mit Blumenschmuck und Urnenfeldern. Die Frage der Pflege stellt sich heute den deutschen Behörden: Umgeworfene oder zerbrochene Steine sollten so wiederhergestellt werden, dass die Würde des Ortes gewahrt bleibt. Dies ist auch erlaubt: Man stelle sich vor, Hakenkreuzschmierereien oder zerbrochene Steine würden wegen des Verbots der Totenstörung nicht entfernt oder repariert. Der Friedhof böte ein schreckliches Bild. So ist heute eine „vorsichtige Instandhaltung“ in Absprache mit den jüdischen Gemeinden geboten, d.h. eine Unterhaltung der Mauern und Hecken oder das Schneiden des Grases. Erlaubt ist durchaus auch die Pflege der Weg- und Grabeinfassungen sowie ein Aufrichten umgestürzter Grabsteine.

4. Das jüdische Grabmal (Formen, Ornamente, Symbole)

a. Formen

Seit der Antike haben sich zwei Grundformen durchgesetzt:

1. Im sephardisch-orientalischen Raum bevorzugt man die liegende Platte oder das sarkophagähnliche Grabmal, im aschkenasisch-europäischen Raum den aufrechtstehenden Stein am Kopfende des Grabes.[13]

2. Die Inschrift als wichtigster Teil des Denkmals hat sich behauptet und beinhaltet zumindest den Namen, den Personenstand, das Todes- oder das Begräbnisdatum. Bei der Form der Grabsteine gibt es in unserem Raum große Unterschiede: Sie können vom einfachen eckigen Sandstein bis zum künstlerisch gestalteten pompösen Grabmal reichen.

Die bekannten Grabsteine vom Wormser jüdischen Friedhof aus dem 11. Jh. haben keinen Sockel und sind meist rechteckig. Sie haben keine architektonischen Gliederungselemente und sind nur mit hebräischen Schriftzeichen versehen. In Bornich (Schiefer) und Oberwesel sind solche Grabsteine ohne Sockel aus dem 18. Jahrhundert bekannt. Zwei Jahrhunderte später kommen bogenförmige oder dreieckige Abschlüsse vor, die sich im Rhein-Hunsrück-Kreis bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erhalten haben (Kastellaun, 1885). Zunehmend werden Ornamente im oberen Teil des Steines verwandt, das Schriftfeld wird durch Bänder eingerahmt, der obere Teil oft als eigenständiger Teil errichtet und mit Ornamenten versehen. Anlehnungen an christliche Gräber (Renaissance, Barock, Rokoko) sind im Rhein-Hunsrück- Kreis nur vereinzelt zu finden und wenn, dann mit einiger Zeitverzögerung im Vergleich zu den großen Städten. Ungewöhnlich für den Rhein-Hunsrück-Kreis sind die aufwändigen Barockgräber des 18. Jahrhunderts auf dem Bornicher Friedhof, die für die St. Goarer Toten der Familien Susmann/Herz errichtet wurden.

Da Juden nicht zu den Zünften zugelassen waren, fertigten christliche Steinmetze die Inschriften an, in einigen Fällen lassen sich die Namen noch am Sockel des Grabsteines entziffern: In Gemünden und Kastellaun finden wir Rindsfüßer, Kratz und Thiepold aus Simmern, in Gemünden außerdem Ph. Seeberger aus Trier, in Sohren Schneider aus Kesten (Mosel). Für sie war es sehr schwer, hebräische Inschriften nachzuvollziehen, deshalb ergaben sich bisweilen Fehler bei den Inschriften. Beim ältesten Grabmal Nr. 13 auf dem Oberweseler Friedhof (Nr. 13, Meir, Sohn des Mosche, gest. 15./16. 12. 1731) meißelte der Steinmetz die Inschrift in falscher Reihenfolge ein, bemerkte den Irrtum nach 4 ½ Zeilen und beschriftete dann die andere Seite des Steins richtig.

Im 19. Jahrhundert ist auch im Rhein-Hunsrück-Kreis die auf christlichen Grabmälern sichtbare Tendenz zu größeren, individuellen, repräsentativen, vereinzelt auch pompösen Grabmälern zu erkennen. Auf allen Friedhöfen haben wir mehrteilige Anlagen mit Aufsätzen, kleinen Geländern, reichen Ornamenten und Symbolen (vor allem in Boppard). Die Inschriften werden zunehmend in Deutsch verfasst, teilweise zweisprachig, teilweise nur noch in Deutsch. Letztere verdeutlichen den Willen, sich auch in der Grabmalkunst nicht zu sehr vom Christentum unterscheiden zu wollen und zu demonstrieren, dass man emanzipierter deutscher Jude sein möchte. Natürlich war auch die Grabmalkunst im Judentum von modischen Wellen beeinflusst. Manchmal ist die deutsche Inschrift aber auch dadurch zu erklären, dass in nationalsozialistischer Zeit traditionelle Inschriften und Grabmäler nicht mehr zu bekommen waren, die Kosten für die Not leidenden Familien zu hoch waren oder in der Nachkriegszeit niemand mehr da war, der diese Traditionen beherrschte.

Die bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnisse und ein längeres Beharren an alten Traditionen haben den Friedhöfen des Kreises ein einheitlicheres Bild bewahrt.[14] Prunkvolle großbürgerliche Grabanlagen wie in den Großstädten fehlen fast völlig. Wir finden folgende unterschiedliche Grabformen:

1. Aufrechtstehende Steinplatten (Stelen), die als Grabstein dienen und

teilweise figürliche, aber keine szenischen Darstellungen enthalten

2. Grabaltäre, deren Vorbilder in der Antike zu suchen sind.

3. Grabsäulen mit Kelchen oder Blumenschalen.

4. Die im 19. Jahrhundert auch auf christlichen Friedhöfen

vorkommenden aus Ägypten stammenden Obelisken.

5. Den Baumstumpf als Symbol für abgebrochenes Leben.

6. Die Ädikula mit einer Sockelzone und seitlichen Säulen. Über dem

Kapitell tragen sie einen Dreiecksgiebel mit Dekorationselementen.

Diese Form hat ihr Vorbild in der Renaissance.

7. Neugotische Grabsteine mit gedrehten Säulchen oder zuweilen Treppengiebeln als Aufsatz.

8. Maurische, bogenförmige Grabmäler nach islamischem Vorbild mit

seitlichen Stützen und Sternendekor.

b. Ornamente und Symbole

Ornamente ohne oder nur mit geringer symbolischer Aussagekraft (Palmetten, Rosetten, Muscheln, Krabben, Ranken) finden wir auf dem Hunsrück seltener als in Boppard und Oberwesel. Die Vielfalt der Motive und Symbole nimmt im 19. Jahrhundert sehr stark zu. Sie können Auskunft über den Namen des Verstorbenen, seinen Lebenswandel, seinen Beruf oder allgemeinere Hinweise auf den Toten geben. Häufig sind Blumenmotive (z.B. als Hinweis auf den Vornamen Rose), sehr selten Handwerkssymbole (Schere für einen Schneider). Anderenorts findet man den Äskulapstab für einen Arzt, ein Beschneidungsmesser für den Mohel (Boppard) oder ein Spinnrad für eine Zizitmacherin.

Eine Besonderheit haben wir in Gemünden: Den Grabstein des im Ersten Weltkrieg gefallenen 22-jährigen Moritz Strauss zieren segnende Kohanim-Hände, aber auch einen Stahlhelm und ein Gewehr und die Inschrift „Er starb den Heldentod für's Vaterland“.

Die im Rhein-Hunsrück-Kreis häufig vorkommenden Motive für Berufe, Herkunft oder besondere Aufgaben sind die segnenden Hände eines Nachkommen der Priesterfamilien. Die männliche Ahnenreihe wird auf Aaron, den Bruder des Moses zurückgeführt, der der erste Hohepriester war.[15] Namen wie Kahn, Kohn, Cohen, Cohn, deuten auf diesen Ursprung hin. Priester (Kohanim) breiten beim Segen die Hände aus (heute einmal an Jom Kippur), dabei müssen die Finger Licht durch die Finger lassen um zu zeigen, dass der Segen von Gott und nicht von einem Menschen kommt.

Aaron war Angehöriger des Stammes Levi, die Mitglieder dieses Stammes hatten im Gegensatz zu den anderen Stämmen Israel keinen Besitz, sondern taten im Jerusalemer Tempel als Helfer der Kohanim Dienst, deshalb sind die Nachkommen der Leviten meist mit einer Kanne und/oder einer Schüssel dargestellt. Sie mussten den Priestern vor dem Segen die Hände waschen. Der Namen Levi wurde ab 1808 auch gerne als Vorname gewählt.

Einige Motive geben uns neben den Inschriften selbst Auskunft über die Eigenschaften des Verstorbenen:

Die Krone kann für verschiedene Dinge stehen: Für religiöses Studium, Priesterschaft, Königtum oder als Zeichen eines guten Namens. Bücher oder Torarollen gelten als Zeichen der Gelehrsamkeit. In Kastellaun finden wir Grabsteine in der Form eines Lesepultes mit angedeutetem aufgeschlagenem Buch. Leider sind diese beiden besonderen Steine im Juli 2002 zerstört worden. Leuchter oder Schabbatlampen auf Frauengrabsteinen weisen auf besondere Frömmigkeit hin, abgeknickte Blumen oder Bäume auf eine junge Frau oder ein früh gestorbenes Kind (Gemünden, Simmern).

Als Todes- und Hoffnungssymbole lassen sich gesenkte Fackeln (beendetes Leben) erkennen. Der Palmzweig symbolisiert die Hoffnung auf Auferstehung. In Bornich befindet sich auf einem Kohanim-Grab (Leopold Mayer) die Palme in Anklang an den Psalm: „Wie die Palme steht der Gerechte in Blüte, in der Fülle der Kraft wie die Libanonzeder“. Girlanden und Kränze sind für Sieger bestimmt, aber auch als Schmuck für die Toten. Lorbeer und Eichenlaub sind Zeichen des Ruhmes. Dabei gilt die runde Form als Symbol für die Ewigkeit. Das immergrüne Efeu gilt als Zeichen der Treue und Weinreben oder Trauben als Fruchtbarkeitssymbole, aber auch als Sinnbild eines gesegneten Wirkens auf Erden. In Sohren befinden sich an einigen Gräbern Efeupflanzen oder ein Lebensbaum als Grabschmuck. Auf mehreren Friedhöfen des Kreises sind die kleinen symbolhaften Pflanzen auf den Gräbern zu riesigen Lebensbäumen geworden.

Die Auswahl der jüdischen Motive für die Grabsteine folgt der jüdischen Tradition, zeigt aber auch die Einbettung in die Umwelt und das Bemühen, Gestaltungselemente aus der nichtjüdischen Umwelt in die eigene Religionssymbolik zu übernehmen.

Ein einmaliges Motiv für unsere Region ist das von Fischen auf dem Grabmal 62 A auf dem Friedhof in Bornich. Im Volksglauben vieler Kulturvölker ist der Fisch Symbol und Gegenstand der Verehrung. Der Genuss von Fisch am Sabbat galt als Schutz gegen den bösen Blick. Vor allem aber galt, da der Freitag der Tag der Venus ist, die Nacht vom Freitag zum Samstag als der Empfängnis besonders günstig und der Fisch, das Symbol des indischen Liebesgottes, als Aphrodisiakum. Auch im jüdischen Glauben ist der Fisch Symbol für die Fruchtbarkeit. Jakob segnete seine Enkel mit den Worten: „Sie mögen sich wie die Fische vermehren“ (Gen. 48,16). So erklärt sich, dass der Fisch als Symbol zur jüdischen Hochzeit gehört.

In jüdischen wie in christlichen Katakomben findet man den Fisch als Speise der Seligen dargestellt. Da der Fisch die Seele der Abgeschiedenen zum Gestade der Seligen trägt, wird Jesus im Griechischen als Ichtys, d.h. Fisch, dargestellt.

In Zeiten der Verfolgung wird der Fisch Geheimzeichen der Christen. Erst eine spätere Zeit zerlegt das Wort Ichtys in Jesus Christos Theou Hyios Soter = Jesus Christus Gottes Sohn, Heiland.[16] Auf den jüdischen Friedhöfen sind auf Grabmalen des 18. Jahrhunderts oftmals Tiere, Pflanzen und Geräte abgebildet, die auf den Familiennamen oder das Hauszeichen hindeuten.[17] Ein Zusammenhang mit dem Familiennamen ist aus der Grabinschrift nicht herzuleiten, wohl aber Indizien, die für die Abbildung eins Hauszeichens sprechen. Auf dem Grabmal 58 A, dem Grabstein des Ehemannes Moses Susmann St. Goar, findet sich ein stark verwittertes Medaillon, in dem ebenfalls Fische dargestellt sein könnten. Im St. Goar des 18. Jahrhunderts sind vor allem für Gasthäuser Hauszeichen belegt: Zur Lilie, Goldene Kette, Goldener Löwe.[18] Aber auch die Häuser in der St. Goarer Judengasse hatten offenbar Hauszeichen, denn das Testament des Garnisonsarztes Dr. Emanuel Israel belegt, dass sein Haus „Zum Ochsen“ in der Judengasse abgebrannt ist.[19] Es ist also naheliegend, dass es sich bei dem Fischmotiv um das alte Hauszeichen des Moses Susmann St. Goar bzw. seiner Ehefrau Golda handelt.

5. „Eingebunden in das Bündel des Lebens“ - Jüdische Grabinschriften

Die Inschriften auf Gräbern waren bis zur Zeit der beginnenden Emanzipation im 19. Jahrhundert ausschließlich Hebräisch, dann zunehmend zweisprachig, schließlich auf vielen Grabsteinen Deutsch. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts beherrschten Juden zwar das Deutsche im mündlichen Umgang mit ihrer Umwelt, aber eben nicht schriftlich. Denn alle Bildung war damals auf religiöse Bildung, das Lesen, Schreiben und Verstehen der religiösen Texte gerichtet. Die Tora und andere Schriften und Gebetbücher waren in Hebräisch. Deshalb war das Unterweisen der Kinder auf das Erlernen der hebräischen Sprache gerichtet. So war ein gewisses Maß an Bildung notwendig, um in das religiöse Leben einer jüdischen Gemeinde integriert zu werden. Analphabeten gab es äußerst selten, im Gegensatz zur christlichen Umwelt.[20]

Schriftliche Urkunden über Todesfälle oder Beerdigungen existieren kaum, deshalb sind Grabinschriften vielfach unsere einzigen Quellen.

Die hebräischen Inschriften sind häufig aus Bibel, Talmud oder Gebeten übernommen. Sie werden aber individuell zusammengestellt oder verändert. Der Leser muss sie selbst entschlüsseln, eine Angabe wo sie herkommen, wird oft erst im 20. Jahrhundert angegeben. Dies setzt ein Verständnis der Originaltexte voraus.

Die Zahlen werden durch Buchstaben ausgedrückt, von denen jeder einen bestimmten Wert hat. Abkürzungen sind beliebt, Eigennamen werden oft im Dialekt geschrieben wie Sankwert für St. Goar oder Popert für Boppard. Die jüdische Zeitrechnung wird traditionell auf das Jahr 3760 vor der gewöhnlichen Zeitrechnung festgelegt. Oft fallen die Tausender weg (5756 = 756 = 1995/96).

Trotz aller Varianten gibt es ein Grundschema für die Inschriften:

In der Kopfzeile befindet sich meist die „Einleitung“ oder „Überschrift“ abgekürzt durch zwei Buchstaben für: Hier ruht/ist begraben /ist geborgen.

Sodann folgt ein Lobspruch oder eine Lobrede auf den Verstorbenen.

Diese Eulogie verwendet Zitate aus Bibel, Traditionsliteratur, Reime oder Wortspiele. Teilweise sind sie sehr ausführlich und beschreiben Charakter und Lebenswandel des Toten.

Das Lob bei Männern und Frauen fällt dabei unterschiedlich aus:

Bei beiden Geschlechtern wird der Lebenswandel, die Wohltätigkeit oder Frömmigkeit gerühmt, bei Frauen die Sittsamkeit, der Fleiß, das Wirken als Mutter oder tüchtige Gattin. Bei Männern wird Frömmigkeit und religiöse Bildung, Ehrlichkeit in Handel und Wandel gelobt, welche Ehrentitel, Ämter sie innehatten oder ob sie regelmäßig am Gottesdienst teilgenommen haben.Es folgt der Name des Verstorbenen und oft des Vaters, bei verheirateten Frauen der Name des Mannes. Männer werden meist mit hebräischen Synagogennamen und/oder den deutschen Rufnamen erwähnt. Oft finden sich deutsche Formen des hebräischen Namens

(z.B. Jaakov – Koppel) oder ihre Übersetzung.

Frauen tragen neben dem hebräischen auch oft ihre Rufnamen, manchmal in Verkleinerungsformen (z.B. Settchen).Das Geburts- und Sterbedatum ist bis zum 20. Jahrhundert meist nach dem

jüdischen Kalender ausgerichtet, vereinzelt auch mit dem Zusatz n.d.j.Z.

(nach der jüdischen Zeitrechnung, z.B. Bornich). Bisweilen ist das

Sterbedatum mit dem Zusatz versehen: Er/Sie starb im Alter von...Jahren.Am Schluss folgt meist der stets verwendete Segensspruch, abgekürzt durch hebräische Buchstaben: „Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens“ (vgl.Sam. 25,29).

Vereinzelt finden sich auch die auf christlichen Friedhöfen anzutreffenden Wünsche: „Friede ihrer Asche, Möge sie (er) ruhen in Frieden, Ruhe sanft,

Er/Sie ruhe im Garten Eden“.

Ein besonderes Beispiel ist das Doppelgrab der Eheleute Gerson aus Oberwesel mit einer Levitenkanne (Nr. 23).[21]

| Hier ist begraben Eine aufrichtige und angenehme Frau Sie ging unschuldig auf einem Weg Tat Barmherziges jeden Tag Und sie hörte auf die Tora Das war Henele Bath Jehudah Gestorben am Donnerstag, 10. Tammus 5668 Nach der kleinen Zeitrechnung Möge ihre Seele eingebunden sein in das Bündel des Lebens | Hier ist begraben Ein Mann, der einen angenehmen Weg ging Er war gerecht in seinem Glauben Er liebte die Gerechtigkeit, die Friedensstiftung Und das Gute Das war Schimeon Bar Abraham ha-Levy Gestorben am Montag, 4. Siwan 5669 Nach der Minderzahl Möge seine Seele eingebunden sein in das Bündel des Lebens |

Im 19. Jahrhundert nimmt bei dem Loblied auf den Toten die spezifisch jüdische Thematik ab. Die Verwendung des Deutschen nimmt immer mehr zu, zunächst bescheiden auf der Rückseite oder in letzten Zeilen, dann verdrängt vielfach die deutsche Inschrift die hebräische. Die Todesdaten werden oft ausschließlich nach christlicher Zeitrechnung angegeben, bisweilen sind nur die Eingangsformel und der Schluss auf Hebräisch.

Manche Grabinschriften lassen sich nur noch als jüdische erkennen durch das Fehlen eines Kreuzes, einige wenige Texte sind nur sehr kurz oder sie fehlen ganz.

Der Einfluss der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Verstädterung machte auch vor den Friedhöfen des Rhein-Hunsrück-Kreises nicht halt. An den Inschriften lässt sich erkennen, wie Juden in Deutschland versuchten, ihre Traditionen zu wahren, sich gleichzeitig aber auch immer mehr zu assimilieren und in vielen Fällen alte Formen völlig über Bord zu werfen. Letzteres rief Gegenbewegungen hervor, die wieder zu mehr Einfachheit in der Friedhofskultur führten.

6. Geschichte der jüdischen Friedhöfe

Die ersten Juden kamen mit den römischen Heeren in unseren Raum und sind seit 321 n. Chr. (Köln) belegt. Als Friedhöfe benutzten sie vermutlich die römischen Begräbnisstätten an den Ausfallstraßen der großen Städte mit. Zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert ist nichts über Juden und Friedhöfe bekannt, erst im 8. Jahrhundert beginnt die jüdische Überlieferung wieder. Der Fernhandel wurde überwiegend von jüdischen Händlern abgewickelt, die durch das Hebräische eine gemeinsame Sprache besaßen und sich mit anderen Händlern verständigen konnten. Im Rheinland entstanden so die größten jüdischen Ansiedlungen. Zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert sind 20 jüdische Gemeinden belegt. Friedhöfe befanden sich in Mainz, Worms, Speyer und Koblenz, der größte Teil der Friedhöfe der Folgezeit befindet sich heute noch an Rhein, Mosel, Lahn, Nahe und an der Wein- und Bergstraße. Die Städte Worms, Speyer, Mainz wurden zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert zu geistigen Zentren des Judentums. Die bedeutendsten Gelehrten wirkten dort, ihre Grabstätten werden bis heute von Pilgern besucht.

In der Zeit der Territorien im Mittelalter hing die Existenz von Juden von den jeweiligen Landesherren ab, die je nach wirtschaftlicher Lage Juden das Recht gaben, sich gegen eine Schutzgeld in ihrem Gebiet niederzulassen. Meist regelten Verträge dieses Aufenthaltsrecht. Seit dem 11. Jahrhundert wurden die Juden jedoch allmählich auf den Kleinhandel beschränkt, die Kirche förderte durch das Verbot der Zinsnahme durch Christen (1215) die Entwicklung, dass sich fast ausschließlich Juden mit dem Kreditwesen beschäftigen mussten.

Bis ins 11. Jahrhundert kam es zu lokalen Ausschreitungen gegen die Juden, der Erste Kreuzzug (1096-1099) markiert den Wendepunkt für das Verhältnis zwischen Juden und Christen. Die Pogrome im 12. – 14. Jahrhundert (2. Kreuzzug 1147-49, Werner – Pogrom 1287, Armleder-Bewegung, Pest) brachten ein Ende vieler jüdischen Gemeinden. Seit dieser Zeit wurden Juden nur vereinzelt geduldet und mit immer neuen Steuern belegt. Die Gründung christlicher Banken führte dazu, dass sich Juden nun vornehmlich auf kleine Kreditgeschäfte, Pfandleihe, und Kleinhandel beschränken mussten. Eine Aufnahme in die Zünfte und der Erwerb von Land waren untersagt, so dass Handwerk und Landwirtschaft als Broterwerb ebenfalls ausfielen. Vielfach wurden sie im 15. Jahrhundert aus den Städten ausgewiesen und ließen sich auf dem Land nieder oder wanderten nach Osteuropa aus, in der Hoffnung, dort ein besseres Leben und tolerantere Herrscher zu finden.

Beim Fortzug von Juden fiel der gesamte Besitz an die Stadt oder an den Landesherrn, so wurden Synagogen zweckentfremdet, teilweise zu Kirchen umgebaut, Friedhöfe zerstört und Grabsteine bei anderen Baumaßnahmen (z.B. Liebfrauenkirche Koblenz) wiederverwendet. Der Sieg des Christentums über das Judentum schien gelungen. Die Gleichgültigkeit jüdischen Riten (z.B. die Totenruhe bis in die Ewigkeit) gegenüber ließ bis auf wenige im 20. Jahrhundert entdeckte Gräber die mittelalterlichen Grabstätten verschwinden. In Simmern sind die ältesten Grabsteine entfernt oder zum Bau einer Stützmauer verwendet worden. Vereinzelt erinnern noch Flurnamen an die Bezüge zum mittelalterlichen Friedhof.

Das Bevölkerungswachstum im 18. und 19. Jahrhundert brachte eine Änderung in Bezug auf die Friedhöfe mit sich. Hygienevorschriften seitens des Staates führten dazu, dass nun die jüdischen Gemeinden versuchten, ihre Toten möglichst ortsnah zu beerdigen, die Verbandsfriedhöfe (z.B. Simmern/Rheinböllen) wurden aufgegeben, neue errichtet. Die im Rhein-Hunsrück-Kreis befindlichen Friedhöfe stammen alle mit Ausnahme von Boppard (ältester Grabstein 1665) und Gemünden (alter Friedhof am Schlosshang) aus dieser Zeit.

Die Aufklärung führte in vielerlei Hinsicht zu einer Angleichung des Judentums an die christliche Umwelt, die Autonomie der Gemeinden wurde eingeschränkt, der Staat griff nun mehr und mehr in die inneren Belange der Juden ein. So musste festgestellt werden, ob ein Verstorbener auch wirklich tot war, die Furcht vor einem Scheintod brachte es mit sich, dass christliche Nachbarn oder ein Arzt bescheinigten, ob ein Jude wirklich tot war. Die Beerdigung hatte nun erst nach drei Tagen zu erfolgen.

Innerhalb der Gemeinden kam es deshalb zu großen Auseinandersetzung auch bezüglich der Begräbnisriten. In Städten gab es bisweilen auf einem Friedhof zwei Abteilungen (Bingen), in großen Städten eigene Reform- und orthodoxe Gemeinden mit je eigenen Friedhöfen. Die ländlichen jüdischen Gemeinden waren traditioneller eingestellt.

Die Friedhöfe spiegeln diese Entwicklung wider: Aufwändige, nach außen hin den wirtschaftlichen Wohlstand dokumentierende Familiengrabstätten neben einfachen traditionellen Stelen, deutsche neben hebräischen Inschriften oder beides zusammen oder auch nur deutsche Inschriften, neuartige Symbole neben traditionellen – all dies kann man im Rhein – Hunsrück – Kreis nachvollziehen.

Im 20. Jahrhundert wurde eine Reform des Friedhofswesens angestrebt, um die Auswüchse vor allem auf städtischen Friedhöfen zu verhindern, es sollte wieder mehr Wert auf die Gleichheit im Tode, auf die Einheitlichkeit der Grabstätten Wert gelegt werden. Die Grabsteine wurden wieder einfacher, nun meist aus Granit, Basalt oder Marmor, die Inschriften einsprachig und wie auf den christlichen Friedhöfen sehr knapp.

Mit dieser Entwicklung einher ging auch der aufkommende Antisemitismus seit etwa 1890. Zerstörungen von Grabstätten wurden immer häufiger, zwischen 1923 und 1932 sind 103 Schändungen bekannt.[22] Friedhöfe wurden verwüstet und Wertgegenstände entwendet. Eisengitter, Aufsätze auf Grabsteinen oder andere Metalle wurden im Dritten Reich von Angehörigen der Hitlerjugend eingesammelt, Inschriftentafeln entfernt und anderweitig verwendet. Alle Friedhöfe des Kreises lassen Spuren dieses Vandalismus und der Intoleranz erkennen und es ist nur schwer nachzuvollziehen, wann diese Zerstörungen passierten. In der Regel zwangen die politischen Gemeinden im Dritten Reich die verbliebenen Synagogenvorstände, die Friedhöfe an die Zivilgemeinde zu verkaufen. Nach Kriegsbeginn stockten diese Verhandlungen und Friedhöfe erlitten nicht das gleiche Schicksal wie die Synagogen.

Nach dem Kriege sorgten vereinzelt zurückkehrende jüdische Bürger oder auch nun bei den Alliierten Dienst tuende jüdische Soldaten für eine Instandhaltung der Gräber ihrer Vorfahren, so dass schließlich 1951 „deutsche Stellen“ die Instandhaltung und Pflege übernahmen.[23] Im Jahre 1957 bestimmte eine Richtlinie für Rheinland-Pfalz, wie die Zivilgemeinden die Friedhöfe zu pflegen und die Kosten von Bund und Land zu bezuschussen seien. Dieser Betrag errechnete sich aus der Quadratmeterfläche des Geländes. In Kastellaun verkleinerte man zu dieser Zeit den Friedhof von 1042 auf 350 qm, da der Aufwand für die Pflege nicht genutzter Flächen zu groß geworden wäre.[24] Die noch nach diesen Bestimmungen offiziell durchgeführte Umnutzung des alten Friedhofs in Laufersweiler im Jahre 1963 in ein Baugrundstück kommt einer Schändung gleich. Der neue Friedhof (1911) mit seinen exakten Gräberreihen ist völlig untypisch für einen jüdischen Friedhof.

Die gutgemeinten Wiederherstellungsmaßnahmen nach Schändungen oder nach einem Windwurf (Sohren) haben zu vielen Merkwürdigkeiten geführt: In Rheinböllen ist eine Inschriftentafel auf den Kopf gestellt, in Sohren liegt eine Inschriftentafel neben der Umfriedung im Dreck (2001), in Kirchberg fand ein Schüler bei Untersuchungen für seine Facharbeit eine seit 40 Jahren verschollen geglaubte Grabplatte, in Laufersweiler sind alte Grabsteine auf dem neuen Friedhof abgelegt oder im Idarbachtal als Baumaterial verwendet worden, in Gemünden wurden die ältesten Grabsteine des neuen Friedhofes erst 2002 auf ihr Alter hin untersucht. In Boppard findet man (wohl nachträglich angebrachte) christliche Symbole und viele andere Besonderheiten, in Bornich fehlen unzählige Grabsteine. Bis lange nach dem 2. Weltkrieg bedienten sich Steinmetze völlig legal der alten Grabsteine und arbeiteten sie kostengünstig in christliche Grabsteine um.

Die von Adolf Diamant vorgelegte Untersuchung belegt, dass im Zeitraum von 1989 bis 1999 etwa 40 Schändungen pro Jahr in Deutschland geschahen, von einer sehr hohen Dunkelziffer ist auszugehen, da Behörden nicht alle melden und jede Grabschändung von der Öffentlichkeit geschockt aufgenommen wird. Oft werden Schändungen als „Dumme-Jungen- Streiche“ hingestellt oder die Behörden wissen sofort, dass diese oder jene Schändung keinen „antisemitischen Hintergrund“ hat. Dabei sind Schändungen von jüdischen Friedhöfen per se antisemitisch, sie werden deshalb seit 1992 unter der Rubrik „antisemitische Vergehen“ gezählt.[25] Seit 2024 existiert ein Netzwerk Net Olam, das diesen Schändungen in Deutschland registriert.

Folgende Friedhöfe des Rhein-Hunsrück-Kreises wurden nach einer Initiative von Gesamtschülern aus Kastellaun 1992 unter Denkmalschutz gestellt. Der alte noch bestehende Friedhof in Gemünden ist nicht eingeschlossen. Der Friedhof Bornich (u.a. für St. Goar und Werlau) ist seit 1988 von der Kreisverwaltung in Bad Ems unter Denkmalschutz gestellt.

Daten zu den Friedhöfen mit dem Jahr des letzten Begräbnisses:

| Boppard | Grundstück Flur 22, Parzelle 59 1961 Gemarkung Boppard – Buchenau 4.241 qm |

| Holzfeld | Grundstück Flur 1, Parzelle 578/272 1924 Gemarkung Holzfeld 777 qm |

| Gemünden | Grundstück Flur 13, Parzelle 28/1 1970 Gemarkung Gemünden 2.655 qm |

| Kastellaun | Grundstück 20, Parzelle 1/1 1939 Teilweise Gemarkung Kastellaun 850 qm |

| Kirchberg | Grundstück Flur 49, Parzelle 26 1937 Gemarkung Kirchberg 1.500 qm |

| Laufersweiler | Grundstück Flur 15, Parzelle 32/1 1942 Gemarkung Laufersweiler 640 qm Der alte Friedhof wurde 1963 bebaut |

| Oberwesel | Grundstück Flur 8, Parzelle 714/43 1942 Gemarkung Oberwesel 2.493 qm |

| Rheinböllen | Grundstück Flur 20, Parzelle 1 1935 Gemarkung Rheinböllen 922 qm |

| Simmern | Grundstück Flur 48, Parzelle 27 1937 Gemarkung Simmern 1.800 qm |

| Sohren | Grundstück Flur 2, Parzelle 44 1965 Gemarkung Sohren 2.947 qm |

Bornich | Rhein – Lahn – Kreis 1934 Gemarkung Haushecker Wald Bornich 3134 qm (u.a. für St. Goar/Werlau) |

Praktische Hinweise für den Besuch der Friedhöfe im Rhein-Hunsrück-Kreis:[26]

1. Männer tragen nach jüdischer Sitte eine Kopfbedeckung.

2. Respektvolles Verhalten ist ebenso gefordert wie auf einem christlichen Friedhof. Man darf nicht essen, trinken oder rauchen.

3. An jüdischen Festtagen und am Sabbat werden Friedhöfe nicht

besucht, an solchen Tagen sollte man nicht trauern. Der jüdische

Tag beginnt und endet abends.

4. Man sollte sich vorher erkundigen, ob der Friedhof offen ist oder ob

man den Schlüssel bei einer Behörde oder Privatperson abholen

muss.

5. Festes Schuhwerk ist für die z.T. langen und verschmutzten Wege erforderlich (vor allem Bornich, Sohren, Oberwesel, Rheinböllen, Holzfeld).

6. In der Regel sind die Zivilgemeinden für die Pflege zuständig, sie erhalten pro qm 1,20 € (Stand 2024). Für zusätzliche Pflegemaßnahmen - z.B. mit Schulklassen im Rahmen von Projekten - sollte man die jeweilige jüdische Gemeinde kontaktieren.

[1] Mit Rabbinen bezeichnet man die berühmten Gesetzesgelehrten, die den Talmud und andere

richtungsweisende Werke geschaffen haben, ansonsten spricht man von Rabbinern.

[2] Vgl. „Ein edler Stein sei sein Baldachin...“ Jüdische Friedhöfe in Rheinland – Pfalz, hrsg. vom Landesamt für

Denkmalpflege Rheinland – Pfalz (Mainz 1996) S.9.

[3] „Ein edler Stein sei sein Baldachin...“, S. 16. Halacha: Das gesamte „gesetzliche“ System des Judentums.

[4] Adolf Diamant, Geschändete jüdische Friedhöfe in Deutschland 1945 bis 1999 (Potsdam 2000). Vergleicht

man seine Zahlen für den Rhein – Hunsrück – Kreis mit den tatsächlichen Schändungen, so liegt die

Dunkelziffer bei über 60%.

[5] Alfred Udo Theobald, Der jüdische Friedhof. Zeuge der Geschichte – Zeugnis der Kultur (Karlsruhe 1984) S.

57.

[6] Klaus Arlt u.a., Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in Mecklenburg – Vorpommern, Brandenburg,

Berlin, Sachsen – Anhalt, Sachsen und Thüringen (Berlin 1992) S. 12.

[7] „Ein edler Stein sei sein Baldachin...“, S. 29.

[8] Statut für die Synagogengemeinde zu Castellaun 1899, S. 18f. Stadtarchiv Kastellaun, 373/1. Der alte

Friedhof in Gemünden wurde 1819 zwangsweise gegen den Widerstand der jüdischen Gemeinde geschlossen.

[9] „Ein edler Stein sei sein Baldachin...“, S. 30.

[10] So Nachforschungen von Firmlingen in Rheinböllen. Veröffentlicht unter: http://www. home.rhein-

zeitung.de/~hoehn/juden/abschnitt3.htm. Von anderen Orten sind diese Bräuche nicht überliefert.

[11] Vgl. Jüdische Grabstätten im Kreis Bad Kreuznach. Heimatkundliche Schriftenreihe des Landkreises Bad

Kreuznach, Bd. 28, 1995, S. 413. Privatkorrespondenz von Frau D. Spormann mit Frau Elisheva

Eisenkrämer, Israel.

[12] Michael Brocke/Christiane Müller, Haus des Lebens. Jüdische Friedhöfe in Deutschland (Leipzig 2001) S. 18.

Geschichten einer Ausstellung, S. 97.

[13] Sefarad, biblische Länderbezeichnung, die später mit Spanien identifiziert wurde. Mit sefardisch bezeichnet

man die jüdische Tradition, die bis zur Vertreibung der Juden 1492 dort existierte.

Aschkenas: Rabbinische Bezeichnung für Mitteleuropa/Deutschland. Die Juden aus Aschkenas gründeten seit dem 13. Jahrhundert auch Gemeinden in Osteuropa, so dass damit die gesamte mittel- und osteuropäische Tradition bezeichnet wird.

[14] Das Folgende nach „Ein edler Stein sei sein Baldachin...“, S. 43 – 46.

[15] K. Arlt, Zeugnisse jüdischer Kultur, S. 10.

[16] Jüdisches Lexikon, begr. v. Herlitz und Kirchner (Berlin 1927) Bd. II, S. 669.

[17] F. W. Bredt, Die jüdischen Friedhöfe, in: Adolf Kober, Zur Geschichte und Kultur der Juden im Rheinland,

S. 209f.

[18] Grebel Alexander, Geschichte der Stadt St. Goar (St. Goar 1848) S. 411ff.

[19] Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Best. 240, Nr. 875 – Testament des Dr. Emanuel Israel.

[20] K. Arlt, Zeugnisse jüdischer Kultur, S. 10.

[21] Zur Geschichte der Familie Gerson: D. Spormann, Wie der Name Gerson in der Familie blieb, in: Beiträge

zur jüdischen Geschichte in Rheinland – Pfalz, 2. Jahrgang, 1992, Heft Nr. 3, S. 31- 36

[22] „Ein edler Stein sei sein Baldachin...“, S. 79.

[23] „Ein edler Stein sei sein Baldachin...", S. 81.

[24] Stadtarchiv Kastellaun, 361/1.

[25] Wie skurril die Argumentation bisweilen ist, belegt folgende Aussage: „Der Friedhof wird nur deshalb

geschändet, weil Sie sich mit der Geschichte der Juden beschäftigen“.

[26] Z. T. nach M. Brocke/Chr. Müller, Haus des Lebens, S. 103.