6. Die jüdische Schule

„Für Bildung braucht man keinen Koffer“

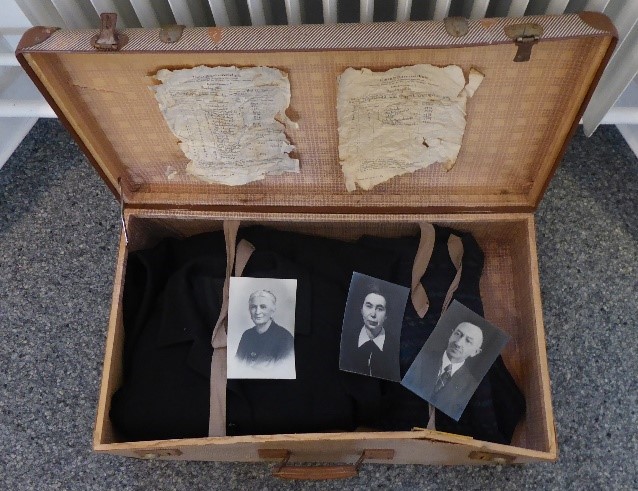

Historischer, aber nicht originaler Koffer mit Umzugsgutverzeichnis und Fotos seiner Familie des nach Uruguay geflohenen 17-jährigen Leo Grünewald aus Rheinböllen.

Historischer, aber nicht originaler Koffer mit Umzugsgutverzeichnis und Fotos seiner Familie des nach Uruguay geflohenen 17-jährigen Leo Grünewald aus Rheinböllen.

Diese Aussage eines Werlauer Juden macht die Problematik der jüdischen Bildung in einem christlichen Umfeld deutlich. Die immer wieder aufkommenden Verfolgungen, der latente Antijudaismus bzw. Antisemitismus und die flexiblere Lebensweise als Händler prägten das Leben und die Angst möglicherweise die Heimat verlassen zu müssen.

Das frühe Erlernen der Fremdsprache Hebräisch und das familiäre Streben nach einem Maximum an Bildung führten zu einem überproportionalen Anteil an akademischen Berufen in der Weimarer Republik, aber auch zu Hass auf deren Erfolge. Das traditionelle jüdische Streben nach Bildung beinhaltete vor allem die Kenntnisse in hebräischer Sprache und Religion. In den kleinsten jüdischen Gemeinden waren die meisten Familien auf sich alleine oder den angestellten Lehrer angewiesen, der Hausfrau fiel überwiegend die Aufgabe zu, religiöse Werte zu vermitteln. Einige engagierten Privatlehrer oder die jüdischen Gemeinden boten zumindest an einem Tag in der Woche - meist der Sonntag – Unterricht für ihre Kinder in der Synagoge oder im angeschlossenen Schulsaal an. In Gemünden existierte lange Zeit wegen der hohen Zahl an jüdischen Kindern eine eigene jüdische Elementarschule. Die Eltern hatten jedoch immer wieder bei den vielen Lehrerwechseln Sorge, dass ihre Kinder sich zu sehr von religiösen Riten entfernten. Rabbinische Kommissionen nach dem 1. Weltkrieg bestätigten dies in ihren Berichten. Die kulturelle Barbarei der Nationalsozialisten, menschenunwürdige Schikanen in den Schulen und das endgültige Schulbesuchsverbot für Kinder nach 1938 ließen viele Eltern vom Hunsrück in die Städte ziehen, damit ihre Kinder dort wenigstens eine Schule besuchen konnten.